-

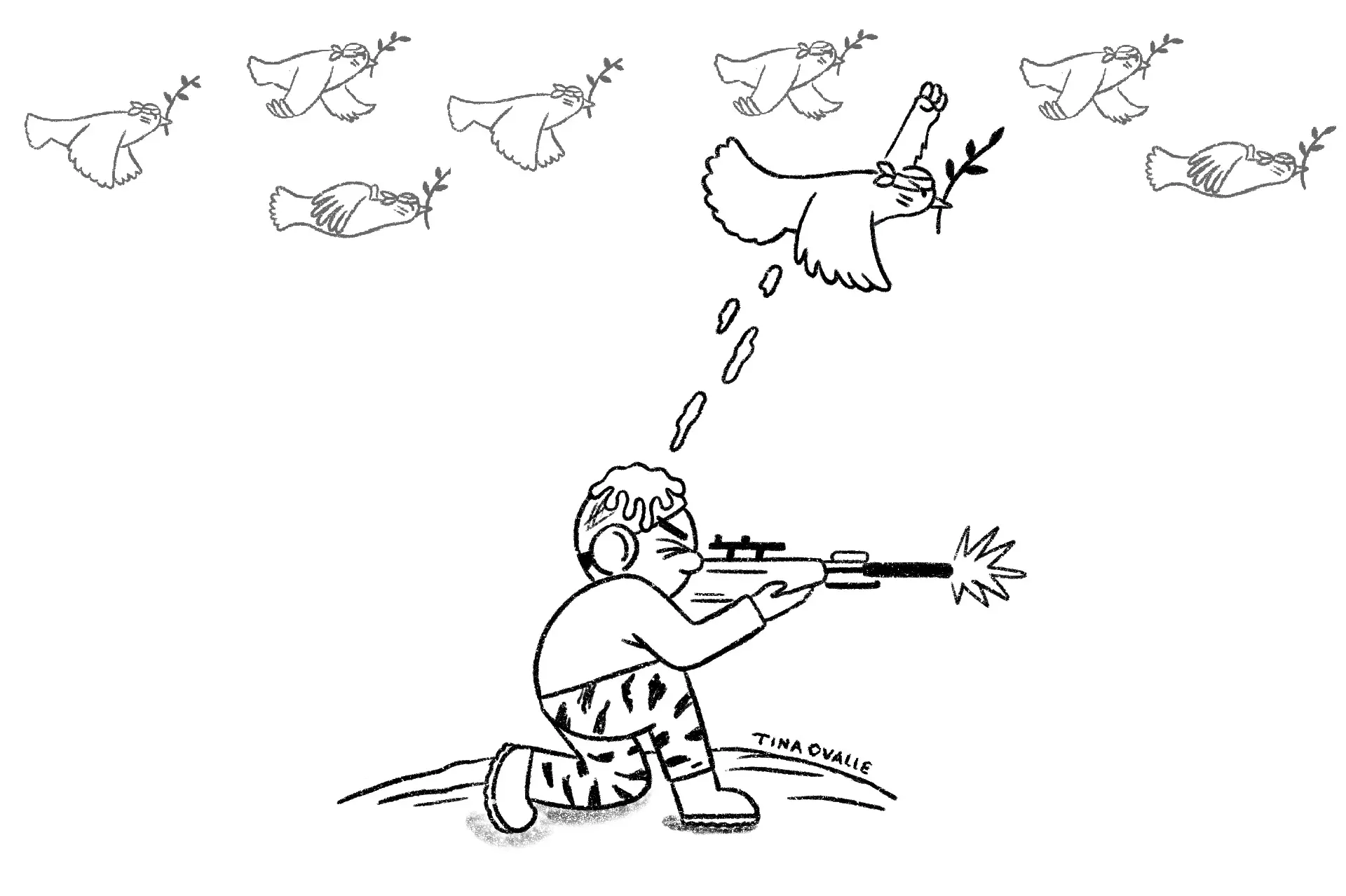

@ Die Friedenstaube

2025-04-22 17:35:21

@ Die Friedenstaube

2025-04-22 17:35:21Autor: René Boyke. Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben. Sie finden alle Texte der Friedenstaube und weitere Texte zum Thema Frieden hier. Die neuesten Pareto-Artikel finden Sie in unserem Telegram-Kanal.

Die neuesten Artikel der Friedenstaube gibt es jetzt auch im eigenen Friedenstaube-Telegram-Kanal.

Das völkerrechtliche Gewaltverbot ist das völkerrechtliche Pendant zum nationalen Gewaltmonopol. Bürgern ist die Ausübung von Gewalt nur unter engen Voraussetzungen erlaubt, ähnlich sieht es das Völkerrecht für Staaten vor. Das völkerrechtliche Gewaltverbot gemäß Art. 2 Abs. 4 der VN-Charta ist damit eines der fundamentalsten Prinzipien des modernen Völkerrechts. Ein echtes Gewaltmonopol, wie es innerhalb eines Staates existiert, besteht auf internationaler Ebene allerdings nicht, denn dies kann rein faktisch – zumindest derzeit noch – nur sehr schwer bzw. gar nicht umgesetzt werden.

Das Verbot von Gewalt ist eine Sache, aber wer sollte bei einem Verstoß Polizei spielen dürfen? Das Gewaltverbot verbietet den Staaten die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates. Obwohl 193 und damit fast alle Staaten Mitglied der Vereinten Nationen sind, kann man ganz und gar nicht davon sprechen, dass das Gewaltverbot Kriege beseitigt hätte. Nüchtern betrachtet liegt seine Funktion daher nicht in der Verhinderung von Kriegen, sondern in der Legitimation rechtlicher Konsequenzen: Wer gegen das Verbot verstößt, ist im Unrecht und muss die entsprechenden Konsequenzen tragen. Die Reichweite des Gewaltverbots wirft zahlreiche Fragen auf. Diesen widmet sich der vorliegende Beitrag überblicksartig.

Historische Entwicklung des Gewaltverbots

Vor dem 20. Jahrhundert war das „Recht zum Krieg“ (ius ad bellum) weitgehend unreguliert; Staaten konnten aus nahezu beliebigen Gründen zu den Waffen greifen, ja, Krieg galt zwar nicht ausdrücklich als erlaubt, aber eben auch nicht als verboten. Mit dem Briand-Kellogg-Pakt von 1928 wurde rechtlich betrachtet ein weitgehendes Gewaltverbot erreicht. Doch statt warmer Worte hat der Pakt nicht viel erreicht. Deutschland war bereits damals und ist noch immer Mitglied des Pakts, doch weder den Zweiten Weltkrieg noch unzählige andere Kriege hat der Pakt nicht verhindern können.

Ein gewisser Paradigmenwechsel erfolgte nach dem zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 und der VN-Charta, welche ein umfassendes Gewaltverbot mit nur wenigen Ausnahmen etablierte. Das Gewaltverbot wurde im Laufe der Zeit durch Gewohnheitsrecht und zahlreiche Resolutionen der Vereinten Nationen gefestigt und gilt heute als „jus cogens“, also als zwingendes Völkerrecht, von dem nur wenige Abweichung zulässig sind. Es ist jedoch leider festzustellen, dass nicht die Einhaltung des Gewaltverbots die Regel ist, sondern dessen Bruch. Nicht wenige Völkerrechtler halten das Gewaltverbot daher für tot. In der deutschen völkerrechtlichen Literatur stemmt man sich jedoch gegen diese Einsicht und argumentiert, dass es zwar Brüche des Gewaltverbots gebe, aber jeder rechtsbrüchige Staat versuche hervorzuheben, dass seine Gewaltanwendung doch ausnahmsweise erlaubt gewesen sei, was also bedeute, dass das Gewaltverbot anerkannt sei.

Dass dies lediglich vorgeschobene Lippenbekenntnisse, taktische Ausreden bzw. inszenierte Theaterstücke sind und damit eine Verhöhnung und gerade keine Anerkennung des Gewaltverbots, wird offenbar nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Betrachtet man das von den USA 2003 inszenierte Theaterstück, die Erfindung der „weapons of mass destruction,“ um einen Vorwand zum Angriff des Irak zu schaffen, dann ist erstaunlich, wie man zu der Ansicht gelangen kann, die USA sähen ein Gewaltverbot für sich als bindend an.

Wenn das Gewaltverbot schon nicht in der Lage ist, Kriege zu verhindern, so ist es dennoch Gegenstand rechtlicher Konsequenzen, insbesondere nach Beendigung bewaffneter Auseinandersetzungen. Zudem legt die Beachtung oder Nichtbeachtung des Gebots offen, welcher Staat es damit tatsächlich ernst meint und welcher nicht. Dazu muss man jedoch den Inhalt des Gebots kennen, weshalb sich eine Beschäftigung damit lohnt.

Rechtliche Grundlagen des Gewaltverbots

Das Gewaltverbot gilt nur für Gewalt zwischen Staaten, nicht für private Akte, es sei denn, diese sind einem Staat zurechenbar (z. B. durch Unterstützung wie Waffenlieferungen).

Terrorismus wird nicht automatisch als Verletzung des Gewaltverbots gewertet, sondern als Friedensbedrohung, die andere völkerrechtliche Regeln auslöst. Bei Cyberangriffen ist die Zurechnung schwierig, da die Herkunft oft unklar ist und Sorgfaltspflichten eines Staates nicht zwangsläufig eine Gewaltverletzung bedeuten. Das Verbot umfasst sowohl offene militärische Gewalt (z. B. Einmarsch) als auch verdeckte Gewalt (z. B. Subversion). Es gibt jedoch Diskussionen über eine notwendige Gewaltintensität: Kleinere Grenzverletzungen fallen oft nicht darunter, die Schwelle ist aber niedrig. Nicht jede Verletzung des Gewaltverbots gilt als bewaffneter Angriff.

Nicht-militärische Einwirkungen wie wirtschaftlicher Druck oder Umweltverschmutzung gelten nicht als Gewalt im Sinne des Verbots. Entscheidend ist, dass die Schadenswirkung militärischer Gewalt entspricht, was z. B. bei Cyberangriffen relevant wird, die kritische Infrastruktur lahmlegen.

Ausnahmen vom Gewaltverbot

Trotz Reichweite des Gewaltverbots existieren anerkannte Ausnahmen, die unter bestimmten Umständen die Anwendung von Gewalt legitimieren:

- Recht auf Selbstverteidigung (Art. 51 VN-Charta): Staaten dürfen sich gegen einen bewaffneten Angriff verteidigen, bis der VN- Sicherheitsrat die notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens ergriffen hat. Diese Selbstverteidigung kann individuell (der angegriffene Staat wehrt sich selbst) oder kollektiv (ein anderer Staat kommt dem angegriffenen Staat zur Hilfe) ausgeübt werden. Ob eine Selbstverteidigung zulässig ist, hängt folglich in erster Linie davon ab, ob ein bewaffneter Angriff vorliegt. Nach der Rechtsprechung des IGH setzt ein bewaffneter Angriff eine Mindestintensität voraus, also schwerwiegende Gewalt und nicht lediglich Grenzzwischenfälle. Ferner muss es sich um einen gegenwärtigen Angriff handeln, was präventive Selbstverteidigung grundsätzlich ausschließt – was nicht bedeutet, dass sie nicht ausgeführt würde (siehe Irak- Krieg 2003). Zudem muss der Angriff von einem Staat ausgehen oder ihm zumindest zurechenbar sein. Schließlich muss der Angriff sich gegen die territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder staatliche Infrastruktur eines Staates richten, wobei Angriffe auf Flugzeuge oder Schiffe außerhalb seines Territoriums ausreichend sind. Maßnahmen des VN-Sicherheitsrats (Kapitel VII VN-Charta): Der Sicherheitsrat kann bei Vorliegen einer Bedrohung oder eines Bruchs des Friedens oder einer Angriffshandlung Zwangsmaßnahmen beschließen, die auch den Einsatz militärischer Gewalt umfassen können. Diese Ausnahmen sind eng gefasst und unterliegen strengen Voraussetzungen, um Missbrauch zu verhindern.

Neben diesen anerkannten Ausnahmen vom Gewaltverbot wird weiter diskutiert, ob es weitere Ausnahmen vom Gewaltverbot gibt, insbesondere in Fällen humanitärer Interventionen und Präventivschläge.

-

Humanitäre Interventionen: Verübt ein Staat gegen einen Teil seiner Bevölkerung schwere Verbrechen wie Völkermord oder Kriegsverbrechen, so sehen einige ein fremdes Eingreifen ohne VN-Mandat als gerechtfertigt an. Das Europäische Parlament beispielsweise hat humanitäre Interventionen bereits 1994 für zulässig erklärt.1 Ein Beispiel dafür ist der NATO-Einsatz im Kosovo 1999, der jedoch überwiegend als völkerrechtswidrig bewertet wird, während NATO-Staaten ihn jedoch als moralisch gerechtfertigt betrachteten. Wie wenig allerdings eine humanitäre Intervention als Ausnahme vom Gewaltverbot anerkannt ist, zeigt der Ukrainekrieg, speziell seit dem massiven Einschreiten Russlands 2022, welches sich ebenfalls auf humanitäre Gründe beruft, damit jedoch – zumindest bei den NATO-Staaten – kein Gehör findet. Gegen „humanitäre Interventionen“ als Ausnahmen vom Gewaltverbot sprechen nicht nur deren mangelnde Kodifikation oder gewohnheitsrechtliche Etablierung, sondern auch ganz praktische Probleme: Wie beispielsweise kann ein eingreifender Staat sich sicher sein, ob innerstaatliche Gewalthandlungen Menschenrechtsverletzungen darstellen oder gerechtfertigtes Vorgehen gegen beispielsweise aus dem Ausland finanzierte Terroristen? Zudem besteht die Gefahr, dass bewusst derartige Verhältnisse in einem Land geschaffen werden, um einen Vorwand für ein militärisches Eingreifen zu schaffen. Dieses erhebliche Missbrauchspotential spricht gegen die Anerkennung humanitärer Interventionen als Ausnahme vom Gewaltverbot.

-

Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland: Auch der Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland wird als gerechtfertigte Ausnahme vom Gewaltverbot diskutiert, sie ist allerdings keineswegs allgemein anerkannt. Mit Blick in die Vergangenheit und den gemachten Erfahrungen (z.B. US-Interventionen in Grenada 1983 und Panama 1989) wird vor dem erheblichen Missbrauchspotential gewarnt.

-

Präventivschläge: Wie bereits erwähnt, werden präventive Angriffe auf einen Staat von einigen als Unterfall der Selbstverteidigung als berechtigte Ausnahme vom Gewaltverbot betrachtet. lediglich eine kurze Zeitspanne zur Ausschaltung der Bedrohung bestehen und das Ausmaß des zu erwartenden Schadens berücksichtigt werden. Zu beachten ist dabei, dass die genannten Kriterien dabei in Wechselwirkung stünden, was bedeute: Selbst wenn ein Angriff gar nicht so sehr wahrscheinlich sei, so solle dies dennoch einen Präventivschlag rechtfertigen, falls der zu erwartende Schaden groß sei und in einem kurzen Zeitfenster erfolgen könne (z.B. Atomschlag). Mit anderen Worten: Die Befürwortung von Präventivschlägen weicht das Gewaltverbot auf und führt zu einer leichteren Rechtfertigung militärischer Einsätze. Die konkreten Auswirkungen lassen sich sowohl durch den völkerrechtswidrigen Angriff der USA gegen den Irak und später durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands gegen die Ukraine betrachten – beide Staaten beriefen sich jeweils auf Präventivschläge.

Konsequenzen der Verletzung des Gewaltverbots

Aus dem Vorstehenden ergibt sich bereits, dass eine Verletzung des Gewaltverbots das Recht zur Selbstverteidigung auslöst. Doch gibt es noch weitere Konsequenzen? Blickt man auf die Menge der weltweiten bewaffneten Konflikte, darf man daran zweifeln. Jedenfalls scheint das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gegen eine bewaffnete Auseinandersetzung zu sprechen. Wie bereits erwähnt, existiert auf internationaler Ebene kein dem innerstaatlichen Recht vergleichbares Gewaltmonopol. Ohne dies bewerten zu wollen, lässt sich ganz objektiv feststellen, dass es keine Instanz gibt, die Zwangsmaßnahmen effektiv durchsetzen könnte. Ob dies wünschenswert wäre, darf bezweifelt werden. Aus den bisherigen Ausführungen geht ebenfalls hervor, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Maßnahmen ergreifen kann – einschließlich des Einsatzes militärischer Gewalt. Wenn es dazu kommt, dann ist dies eines der schärfsten Schwerter, die gegen eine Verletzung des Gewaltverbots geführt werden können, weil es sich um unmittelbare Zwangsmaßnahmen handelt. Allerdings kam es bisher lediglich zwei Mal dazu (Koreakrieg 1950-19534; Golkrieg II 19915). Neben diesen tatsächlichen Zwangsmaßnahmen hat ein Verstoß gegen das Gewaltverbot rechtliche Auswirkungen:

-

Nichtigkeit von Verträgen: Gemäß Art. 52 der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) ist ein Vertrag nichtig, wenn sein Abschluss durch Androhung oder Anwendung von Gewalt unter Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts herbeigeführt wurde.

-

Nichtanerkennung von Gebietserwerben (Stimson-Doktrin): Gemäß dem Rechtsgedanken des Art. 52 WVK werden die eroberten Gebiete nicht als Staatsgebiete des Staats angesehen, der sie unter Brechung des Gewaltverbots erobert hat.

-

Strafrechtliche Verantwortlichkeit für Staatschefs und Befehlshaber gemäß Art. 8bis des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs – allerdings nur für die Personen, deren Staaten, den IStGH anerkennen. Nichts zu befürchten haben also Staatschefs und Befehlshaber der USA, Russlands oder Chinas sowie Frankreichs und Großbritanniens, denn diese Staaten haben der Ahnung der Verletzung des Gewaltverbots nicht zugestimmt. Zwar könnte der Sicherheitsrat der VN eine Überweisung an den IStGH beschließen, allerdings stünde jedem der genannten Staaten ein Vetorecht dagegen zu.

Schlussfolgerungen

Ein Verbot der Gewalt zwischen Staaten ist grundsätzlich zu begrüßen. Doch ein Verbot allein ist erstmal nicht mehr als bedrucktes Papier. Ob hingegen wirksamere Mechanismen geschaffen werden sollten, dieses Verbot zu ahnden ist zweifelhaft. Denn stets wurde und wird noch immer mit erheblichem Aufwand für unterschiedlichste Narrative die eigene Intervention als „gerechter Krieg“ verkauft und von der Gegenpartei als ebenso ungerecht verteufelt.

Tatsache ist: Einen gerechten Krieg gibt es nicht. Ein schärferer Mechanismus zur Durchsetzung des Gewaltverbots würde genau darauf – einen angeblich gerechten Krieg – hinauslaufen, was ein enormes Missbrauchspotential mit sich brächte. Und die Erfahrung zeigt, dass der Missbrauch des Völkerrechts und Verstöße gegen das Völkerrecht keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel darstellen – leider auch durch die sogenannte „westliche Wertegemeinschaft“. Und würde diese Missbrauchsmöglichkeit nicht auf noch mehr militärische Auseinandersetzungen hinauslaufen? Auseinandersetzungen, deren Folgen nicht die verantwortlichen Politiker zu spüren bekämen, sondern, in Form von Tod und Verstümmelung, die Bevölkerung zu tragen hätte?

Leidtragende ihrer „gerechten Kriege“ sind nicht die agierenden Politiker, sondern immer die einfachen Menschen – die leider nicht selten zuvor mit „Hurra“-Geschrei dem Krieg entgegenfiebern, um als „Helden“ ihrem Land zu „dienen“. In Wahrheit dienen sie jedoch nur finanziellen Interessen reicher Menschen.

Daraus folgt, dass die Durchsetzung eines Gewaltverbots nicht in den Händen einiger weniger Staatslenker und Berufspolitiker liegen darf, sondern in den Händen der unmittelbar Betroffenen selbst. Der Familienvater, der für seine Frau und Kinder zu sorgen hat, muss aktiv den Dienst an der Waffe verweigern. Ebenso der Schüler, der Student, der Junggeselle und sämtliche Mitglieder der Gesellschaft. Die Bevölkerung ist es, die das Gewaltverbot tatsächlich und effektiv vom bedruckten Papier als ein Friedensgebot ins Leben bringen und in Vollzug setzen kann.

(Dieser Artikel ist auch mit folgendem Kurzlink aufrufbar und teilbar)

-

LASSEN SIE DER FRIEDENSTAUBE FLÜGEL WACHSEN!

Hier können Sie die Friedenstaube abonnieren und bekommen die Artikel zugesandt.

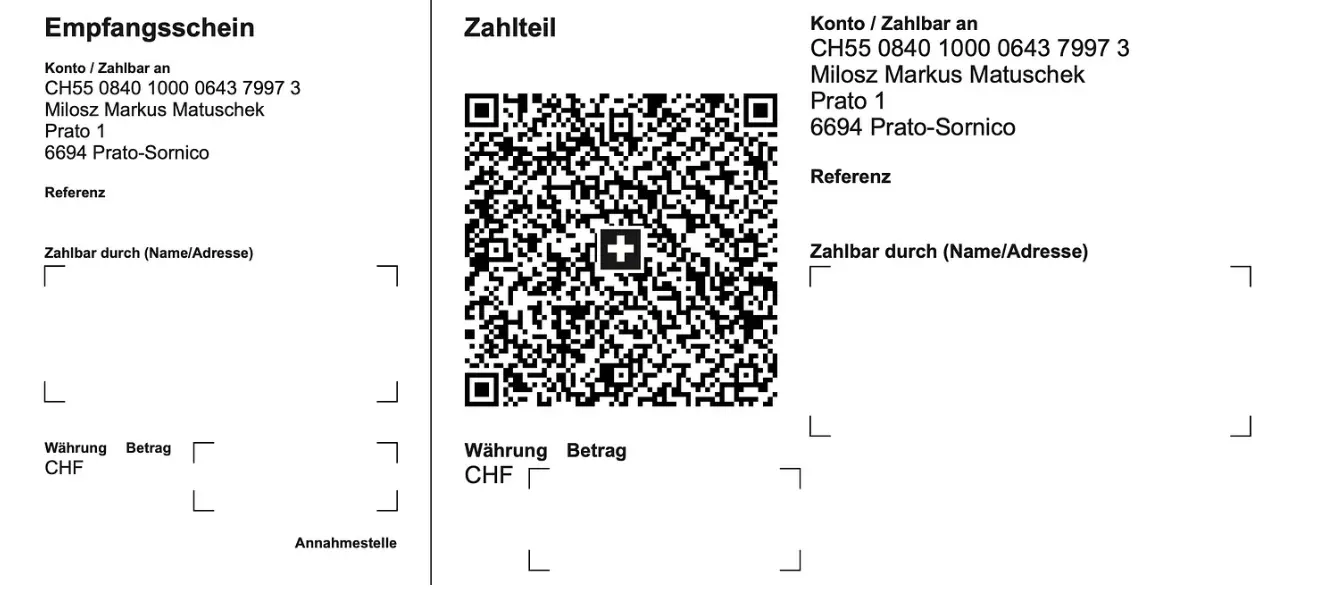

Schon jetzt können Sie uns unterstützen:

- Für 50 CHF/EURO bekommen Sie ein Jahresabo der Friedenstaube.

- Für 120 CHF/EURO bekommen Sie ein Jahresabo und ein T-Shirt/Hoodie mit der Friedenstaube.

- Für 500 CHF/EURO werden Sie Förderer und bekommen ein lebenslanges Abo sowie ein T-Shirt/Hoodie mit der Friedenstaube.

- Ab 1000 CHF werden Sie Genossenschafter der Friedenstaube mit Stimmrecht (und bekommen lebenslanges Abo, T-Shirt/Hoodie).

Für Einzahlungen in CHF (Betreff: Friedenstaube):

Für Einzahlungen in Euro:

Milosz Matuschek

IBAN DE 53710520500000814137

BYLADEM1TST

Sparkasse Traunstein-Trostberg

Betreff: Friedenstaube

Wenn Sie auf anderem Wege beitragen wollen, schreiben Sie die Friedenstaube an: friedenstaube@pareto.space

Sie sind noch nicht auf Nostr and wollen die volle Erfahrung machen (liken, kommentieren etc.)? Zappen können Sie den Autor auch ohne Nostr-Profil! Erstellen Sie sich einen Account auf Start. Weitere Onboarding-Leitfäden gibt es im Pareto-Wiki.