-

@ HiperbolaJanus

2025-04-28 09:04:17|

|

|:-:|

|LIPOVETSKY, Gilles; La era del vacío; Anagrama, 2006|

|

|:-:|

|LIPOVETSKY, Gilles; La era del vacío; Anagrama, 2006|El libro que nos disponemos a reseñar hoy es enormemente complejo, y lo es en a medida que cuestiona elementos clave que ayudan a explicar desde el ámbito de la sociología y la filosofía una serie de cambios culturales, sociales y subjetivos en las sociedades occidentales desde mediados del siglo XX en adelante. La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo fue publicada originalmente en el año 1983. Con un estilo ensayísticos y profundamente analítico Gilles Lipovetsky nos ofrece un análisis que trasciende los límites de la sociología clásica, al analizar fenómenos tan propios de nuestro tiempo como la subjetividad posmoderna, el hedonismo consumista y el declive de los grandes relatos ideológicos.

Este libro, que fue de una importancia capital en el momento de su publicación y durante la década de los años 80, se puede considerar como el primer intento de sistematizar la posmodernidad más allá de las teorías estéticas, centrándose en aspectos culturales y psicológicos cotidianos. Para Lipovetsky el mundo posmoderno está inmerso en una serie de procesos de mutación que pueden resultar ambiguos, así como tensiones, pero también con nuevas posibilidades.

|

|

|:-:|

|Gilles Lipovetsky (Millau, Francia, 1944)|

|

|:-:|

|Gilles Lipovetsky (Millau, Francia, 1944)|El autor parte de una premisa fundamental: y es que la modernidad ha dado paso a un nuevo estadio de la sociedad, el cual se caracteriza por la disolución de las grandes narrativas colectivas que antes daban sentido de conjunto a las vidas humanas. Frente a la racionalidad industrial, la ética del trabajo y la identidad colectiva que dominaban en los siglos precedentes, el individuo moderno encuentra ahora una posición de autonomía total y radical, pero, como contrapartida, también de vacío existencial. La sociedad de nuestros días, se mueve a un flujo de novedades que tienen un carácter efímero, limitado en el tiempo, consumos inmediatos y obsesión por la apariencia. En este contexto, la promesa de satisfacción inmediata a través del consumo y del individualismo no logra llenar ese vacío interior que se va generando en los individuos.

Lipovetsky describe como, con el advenimiento de la posmodernidad, las promesas de progreso y emancipación se han visto reemplazadas por una búsqueda permanente del placer inmediato, donde lo superficial y lo efímero se convierten en valores predominantes. Es un vacío que va mucho más allá del ámbito social y cultural, y que se extiende también al ámbito de lo subjetivo. El individuo se enfrenta a una sensación de pérdida de sentido que obtiene su mejor reflejo en la percepción de su vida y su relación con los demás. De ahí el título del libro: La era del vacío, que no solamente delata la ausencia de contenido, sino también la falta de profundidad, la superficialidad, que caracteriza a la vida moderna.

Pero el libro no se limita a una mera descripción o diagnóstico de esta situación que acabamos de esbozar, sino que su análisis pretende enfocarse en sus causas. Las transformaciones de la estructura social, la democratización del consumo, el ascenso del neoliberalismo, la tecnificación de las relaciones humanas y, en última instancia, un fenómeno de plena actualidad hoy, en 2025, como es la globalización. Estos son algunos de los factores fundamentales que explican todos estos procesos disolutivos, que Lipovetsky explica desde la perspectiva del sociólogo y el filósofo, manteniendo cierta distancia y ofreciendo respuestas, o soluciones, que huyen de toda simplicidad.

La obra muestra una crítica y escepticismo frente al pensamiento típicamente liberal que nos habla de las ilusiones del progreso y la emancipación total, como parte de las características de la modernidad. Frente a este espejismo, nuestro autor nos invita a reflexionar sobre la necesidad de encontrar nuevos sentidos y valores en un mundo donde éstos parecen desmoronarse por completo. Es una invitación a pensar críticamente sobre nuestra época y reconocer los desafíos que se plantean ante la fragmentación de los grandes relatos de la modernidad y la prevalencia de formas superfluas de existencia.

Uno de los elementos centrales de la obra, como ya hemos señalado al inicio, es la caracterización del hombre contemporáneo como un individuo narcisista, que viene a representar una especie de alternativa frente a la caída de las ideologías, un nuevo tipo humano surgido de la disolución de los grandes relatos colectivos. Y el término no tiene para Lipovetsky ninguna carga peyorativa ni negativa, sino que es un síntoma de esta época, el cual permite comprender cómo ha mutado la subjetividad en el seno de las sociedades del Occidente liberal, en las denominadas «democracias avanzadas».

El narcisista posmoderno no se caracteriza por un ego hipertrofiado en el terreno de lo psicológico, sino por la reorientación de la vida en todos sus aspectos al dominio del yo, que conforma un universo propio, con su bienestar, su apariencia, su desarrollo personal o sus emociones. Es lo que Gilles Lipovetsky concibe como una figura «postheroica», totalmente desvinculada del pathos del sacrificio, del deber, de la militancia política o religiosa. Ha perdido toda conexión con fenómenos de ámbito colectivo, con la lucha de clases propuesta desde filas izquierdistas, por la trascendencia religiosa, ignorando tanto el pasado como el futuro, y radicando su existencia en el presente, en el goce inmediato y la autorrealización subjetiva. Pero conviene insistir en que no se trata de un fenómeno individual o psicológico, sino que obedece a un patrón cultural compartido, moldeado por la lógica del consumo, por la publicidad, por la psicología positiva, por la cultura del entretenimiento y los dispositivos de la autoayuda. Lipovetsky emplea el concepto de «privatización de la existencia» para definir este tipo humano. En el escenario de la vida pública los compromisos ideológicos se diluyen y el ciudadano se transforma en un consumidor, en un mero espectador, en un usuario. La política se reduce a un fenómeno estético, se trivializa y se concibe como un espectáculo, como ese eterno simulacro del que habla Jean Baudrillard o el «postureo» que empleamos desde cierto lenguaje coloquial.

Lejos de advertirse una crítica a este fenómeno, Lipovetsky reconoce en este narcisismo contemporáneo una «forma de emancipación», que a partir de la liberación de los grandes relatos permite formas de vida más «flexibles, más «abiertas» y «tolerantes». Todo ello en un proceso de empobrecimiento del horizonte simbólico, especialmente en lo colectivo, en detrimento del incremento de la autonomía individual. Nosotros añadiríamos, que de una autonomía individual cada vez más atomizada, inorgánica y alienada. De hecho, este individuo hedonista no está dispuesto a sacrificarse por los demás, ni a morir por una causa, y cualquier cosa, por sagrada que sea, es susceptible de ser negociada siempre que revierta en su bienestar.

Las consecuencias derivadas de este proceso, y del nuevo tipo humano posmoderno, son obvias y evidentes, y ahí tenemos la disolución de los lazos sociales fuertes. Vemos cómo las estructuras tradicionales, que han garantizado la cohesión de las comunidades humanas, y que han definido un sentido de pertenencia, un ligamen hacia la Familia, la Religión o la Patria se ven seriamente deteriorados y condenados a desaparecer por completo. Estos elementos han dejado de regular la vida cotidiana, y se imponen vínculos débiles, fluidos y limitados en el tiempo; todo adquiere un sentido limitado en el tiempo, lo efímero domina las relaciones sociales, las afinidades electivas, adquiriendo cierto grado de virtualidad, de ilusorio.

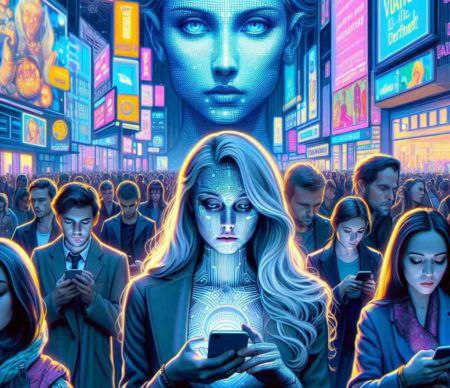

El hombre posmoderno vive rodeado de tecnología, conectado con sus semejantes a través de ordenadores, de las redes sociales, pero solitario, autónomo y desorientado. Con lo cual la «era del vacío» que nos describe Lipovetsky no es realmente un vacío físico o material, sino un vacío simbólico, donde todas las coordenadas que nos conecten a un principio trascendente se encuentran totalmente ausentes. De modo que, el narcisismo clásico de la modernidad más temprana, la que ostentaba el burgués ilustrado, racional y kantiano que creía en la Razón, el Deber o el Progreso, se ha transformado en la posmodernidad, y lo ha hecho a través del narcisista que cree en su «derecho a ser feliz», a «cuidarse» o «experimentar» en una superficialidad que delata la desvinculación de todo centro de gravedad ontológico.

De modo que el hedonismo se nos presenta como el principio rector de la vida social en la era posmoderna, lo cual supone que es una norma compartida, y que conlleva una ética implícita que estructura los comportamientos y aspiraciones, y hasta los valores morales del hombre contemporáneo. Este hecho ha determinado la traslación del «deber» al «placer» en la historia reciente del sujeto occidental, en la que se puede ver cierta idea de «democratización» de esta concepción del narcisismo, de la idea de la «felicidad» y del «culto al yo» en términos puramente materiales, que son transmitidos a través de la publicidad o los manuales de autoayuda.

Este hedonismo está vinculado a una forma particular de existencia, que viene determinada por la lógica del consumo. Y es que para Lipovetsky, como reconoce en otra obra posterior, El imperio de lo efímero, la sociedad ya no se organiza en torno a la producción sino del consumo, entendido éste como el consumo de bienes, experiencias, imágenes, información o sensaciones. De ahí la importancia que poseen para este tipo humano el supermercado, el centro comercial, la pantalla de un ordenador o las redes sociales, que se convierten en el epicentro de la vida posmoderna.

|

|

|:-:|

|LIPOVETSKY, Gilles; El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas; Anagrama, 2006|

|

|:-:|

|LIPOVETSKY, Gilles; El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas; Anagrama, 2006|Para Lipovetsky, el acto de consumir no se limita únicamente a las necesidades materiales, sino que se transforma en un «ritual identitario», en una fuente de sentido efímero pero intenso. El hombre posmoderno no compra solo por necesidad, sino para experimentar, como parte de la vida, para definirse. Es un consumo no utilitario, sino expresivo, «para sentirse bien consigo mismo». De modo que este imperativo de bienestar genera una nueva sensibilidad estética: la estética invade la vida cotidiana. La ropa, el diseño interior de una casa, el cuerpo, la alimentación, la música etc, todo se convierte en una cuestión de estilo, en una elección subjetiva. Esto supone que el individuo ya no se define por su pertenencia a un grupo dentro de la jerarquía social ni por su función dentro de la comunidad, sino por su «estética de la existencia». Y es esta estetización de la vida donde, según nuestro autor, reside una forma de construcción de sentido en un mundo desencantado.

No obstante, y siempre según Lipovetsky, este hedonismo posmoderno no se encuentra amparado por el puro libertinaje, sino que el placer también está regulado, normativizado e incluso tecnificado. Lipovetsky insiste en que no se trata de un exceso de placer dionisiaco, sino un placer racionalizado, controlado y saludable. El nuevo hedonista atiende a una responsabilidad, y vemos como hace yoga, se alimenta bien y se cuida en aspectos psicológicos y emocionales. El autor nos habla de un hedonista disciplinado, que gestiona su placer de manera ordenada y eficiente. No obstante, Lipovestsky reconoce que en esta búsqueda del goce y el placer individual, en la búsqueda de una pretendida «libertad» y «autonomía personal», el hedonista posmoderno se somete cada vez más a la tecnología, y es más susceptible de ser controlado por protocolos y normas en nombre de un pretendido bienestar. Todo ello en nombre de lo que en el libro se define como una «reformulación estética y emocional».

Con lo cual, podemos trazar ya en base al libro una cierta definición de la posmodernidad, que más allá de un simple momento histórico, nos ofrece un nuevo marco conceptual, determinado por una transformación profunda a nivel simbólico, ético y estético que han estructurado la cultura llamada occidental desde la Ilustración. Lejos de coincidir con el «fin de la historia» preconizado por Francis Fukuyama, Lipovetsky nos habla de una metamorfosis gradual, caracterizado por la disolución de las grandes narrativas, el debilitamiento del pathos trágico y el auge de la lógica de la inmediatez. Se trata de un enfoque más antropológico y existencial, donde el acento no se pone en una nueva forma de pensar, sino de vivir, de sentir, de relacionarse con el tiempo, con los demás y con uno mismo. Más que una crisis del conocimiento, del saber, se plantea como un reordenamiento del imaginario colectivo, donde el presente hegemoniza todo el interés y se concentra lo trascendente de la escala temporal.

Los grandes ideales desaparecen, aquellos que ofrecían una cierta densidad simbólica y una orientación trascendente. Con la posmodernidad se suprimen las «promesas fuertes» y se promueve una cultura de la «ligereza», de lo provisional, de lo fragmentario. Es un nuevo estilo de vida, menos trágico y combativo, menos solemne, donde lo lúdico y subjetivo acapara amplias cotas de la existencia. Es una mutación cultural donde lo maleable se impone bajo formas de reversibilidad y flexibilidad, todo se hace dúctil, sin compromiso, sin cohesión ni conexión alguna con la trascendencia o sistemas de pensamiento que condicionen la existencia en términos de disciplina y rigidez.

Otro rasgo esencial de la condición del hombre posmoderno es la «evaporación de lo trágico». De algún modo, en la era moderna, el héroe trágico encarnaba la tensión entre el deber y el deseo, entre el orden cósmico y la libertad individual. Sin embargo, en la posmodernidad, esta figura se desvanece, de modo que el sujeto particular ya no se encuentra escindido entre el yo y el deber colectivo, y ahora aparece condicionado por su propio presente, por sus decisiones cotidianas, la gestión de su tiempo, de su cuerpo y cuestiones que se desarrollan en un plano estrictamente personal. La cultura posmoderna evita el conflicto trágico, desplaza la culpa y trivializa el mal. Ya no encontramos el pathos heroico, sino el tono cool, la distancia frente a los hechos y la ironía. Y así tenemos la política convertida en un mero espectáculo, en el arte autorreferencial, en el relativismo moral, y, en definitiva, con un pensamiento débil.

Pero para el sociólogo francés esta ausencia de lo trágico no debe interpretarse como una pérdida, y para él el vacío no es nihilismo, sino una nueva forma de relacionarse con el ser, de manera menos intensa, más liviana, menos sagrada pero más «habitable». El hombre no cae en el desencanto, ni tampoco renuncia a encontrar sentido, pero lo busca de forma dispersa y provisional, sin grandes pretensiones. De este modo la vida se reduce a una relación entre vacío y deseo, entre la autonomía y la saturación de estímulos, que al fin y al cabo supone otro vacío, porque tras la saturación de estímulos solamente hay un sucedáneo de felicidad, dentro de esa tendencia a lo efímero, tras la cual, solo queda el vacío absoluto.

Y es que el diagnóstico que Lipovestsky nos hace de la cultura posmoderna sitúa como elemento central el papel de los medios de comunicación y la cultura del espectáculo. La televisión, el cine y la publicidad, a los que hoy podríamos añadir internet y las redes sociales, no son meros vehículos de información o entretenimiento, sino que son estructuras simbólicas que reconfiguran la sensibilidad, el tiempo y la percepción de la realidad. De hecho son los medios de comunicación de masas los instrumentos y catalizadores en la difusión de la cultura narcisista y el hedonismo personalizado, en la que el principio racional y discursivo cede su lugar a formas más emocionales, fragmentadas y efímeras en la relación con el entorno y el mundo en definitiva. De hecho, el lenguaje de lo visual, totalmente sobredimensionado, ha generado todo un lenguaje que se ha hecho dominante en nuestra época, en el que se privilegia la apariencia y la vivencia subjetiva por encima de toda estructura estable y jerárquica. Y de ahí deriva la espectacularización generalizada a través de la imagen, del impacto que produce, erosionando las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo verdadero y simulado, entre el acontecimiento y la escenificación.

En este contexto, el espectador sustituye al ciudadano comprometido, y la política se convierte en un consumo simbólico, en el que el sentido de comunidad es reemplazado por consensos mediáticos efímeros. Para Lipovetsky no es, una vez más, una tragedia, sino que produce un efecto ambivalente: y si bien debilita el compromiso, también produce una sensibilidad más abierta, plural y tolerancia hacia la diferencia. Todo esto, bajo un aparente lenguaje académico y bienpensante, que no hace sino alimentar el pensamiento débil y la destrucción de cualquier idea o principio comunitario sustentado sobre pensamientos fuertes, sobre un principio de jerarquía y cohesión a nivel colectivo.

El hombre posmoderno ignora toda tensión espiritual, y en consecuencia vive la temporalidad de forma acelerada y discontinua, sometido a un flujo incesante de información, de novedades, y concibe su entorno y los estímulos que recibe de éste, desde la perspectiva de la obsolescencia programada. Por eso no se plantea jamás el porvenir e ignora por completo el pasado, para vivir bajo un «presentismo» hedonista, de tal modo que en su percepción del tiempo este no es sino un conjunto de instantes vividos, registrados, compartidos y, en última instancia, olvidados. Así se pierde el sentido de continuidad y duración, impidiendo que tanto a nivel colectivo como individual se pueda construir una identidad coherente o cimentar aquella existente.

Esto lo vemos a través de la cultura digital, aunque en el año que Lipovetsky escribe su libro, en 1983, todavía se encontraba en un estado embrionario o incipiente, pero ya se impone la idea de la hiperconexión, la instantaneidad, la lógica del feed y de la viralidad, que ahondan sobre una experiencia centrífuga del tiempo, donde ya no importa lo que es duradero, sino lo que aparece, lo que afecta y circula en un cambio continuo. De tal modo que el individuo se adapta a la velocidad más que a la profundidad.

Obviamente, la consecuencia es el debilitamiento y la destrucción de todas las formas narrativas tradicionales, tanto a nivel religioso e histórico como ideológico e incluso familiar. Todas estas estructuras, que garantizaron durante generaciones una estabilidad y cohesión en diferentes planos, pierden su poder para dejar su lugar a la cultura de las vivencias dispersas, fragmentadas e inconsistentes. Todo queda reducido al capricho de la experiencia subjetiva del individuo, a sus elecciones de consumo o sus afectos momentáneos. Y tenemos un amplio reflejo de estas ideas en todos los ámbitos, en el arte, en el cine o en la política. La «democratización cultural» y el «pluralismo ético» al que alude el autor, no es sino la destrucción de certezas y principios de carácter vertical, verdades íntegras y sagradas que entran en declive hasta desaparecer.

Ahora bien, una vez destruido el sentido profundo y cohesionador de las grandes instituciones normativas, como la familia, la escuela o el Estado, que sustentaban el cuerpo social mediante su legitimidad simbólica, ¿qué impacto pueden tener sobre los fundamentos éticos y educativos de la sociedad? ¿Qué ocurre con la transmisión de valores, la responsabilidad moral o el pensamiento crítico en una época tan volátil y carente de toda solidez? No existe ningún principio de autoridad en el que cimentar ninguno de estos principios, todo ha sido sacrificado en nombre de la autonomía individual, la horizontalidad y las identidades subjetivas. Es evidente que se ha generado un vacío y la falta de un anclaje o asidero en los procesos educativos. Los profesores ya no encarnan una figura de autoridad, y se encuentran supeditados a las exigencias de los alumnos, a su satisfacción emocional, a su sensibilidad, a garantizar que no se aburran, relegados a una posición de negociación constante. De ahí que la educación y el papel del docente se vea obligado a reformularse y adaptarse a nuevas formas de pedagogía, que en opinión del sociólogo francés, debe adaptarse a la transmisión de conocimientos para «formar subjetividades» dentro de una «pedagogía de la autonomía crítica» que no imponga valores.

En esta era del vacío, caracterizada por el debilitamiento, cuando no aniquilación, de los valores trascendentes, ya no hay una moral universal que pueda orientar las acciones. Lo que prima es una ética débil, individual, basada en la sensibilidad, en la empatía y eso que los progres y globalistas llaman «respeto a la diferencia», que entra en contraste con el desprecio y degradación de lo propio, de lo que le es familiar, de la Tradición en definitiva. Y que lejos de las observaciones de Lipovetsky, sí supone la caída en un relativismo autodestructivo. De hecho, el autor francés ve todas estas transformaciones propiamente posmodernas, de un pensamiento débil, fragmentado, antijerárquico y servil ante cualquier contaminación cultural o asunción de los valores destructivos y globalistas del melting pot como el efecto de una evolución positiva, donde lo emocional y afectivo, lo irracional, invita a la claudicación en nombre de una falsa justicia social, un falso ecologismo o la desfiguración de componentes étnicos, tradicionales e identitarios a nivel colectivo, para defender al modelo multicultural y globalizado, estandarizado y yermo de particularidades. Precisamente lo que hoy tenemos, con países totalmente destruidos en su esencia histórica, étnica y de legados tradicionales en la Europa occidental. Todo en nombre de un pensamiento superficial, fugaz y débil, entregado a los protocolos, normativas e imposiciones de una plutocracia global que somete e impone a una masa idiotizada Agendas en nombre de pretendidos principios de justicia que no son sino la antesala de formas aberrantes y deshumanizadoras de control tecnocrático.

Para terminar, aunque ya hayamos adelantado alguna de nuestras conclusiones respecto al libro, creemos que Gilles Lipovetsky ofrece una visión funcional a la posmodernidad, a la justificación de una serie de transformaciones sociales, culturales, políticas y humanas, que lejos de tener un efecto positivo, de evolución y progreso, envilecen y destruyen a la propia condición humana. La conversión del hombre en un ser infantilizado, egoísta y pusilánime, incapaz de adquirir compromisos colectivos, del sacrificio por grandes ideales que han sustentado modelos de civilización perpetuados en los siglos, no es sino el síntoma de un gran fracaso, de la claudicación del hombre, síntoma de la cultura de la cancelación y la promoción de una antropología negativa y el fomento del nihilismo, por más que se trate de camuflar con eufemismos absurdos y un lenguaje academicista totalmente hueco, retórica vacía, que no deja de ocultar una crítica necesaria frente a cambios estructurales que no son, ni mucho menos, el fruto de una evolución natural, sino totalmente inducidos, y en los que la tecnología sirve de medio de alienación generalizada del sujeto posmoderno. La «era del vacío» de la que nos habla Lipovetsky es una época de decadencia, degeneración, caos y deshumanización, y sin duda alguna es una oportunidad para volver a conectar con el pasado, para religarse con la Tradición e invertir el signo de los tiempos.

Desde un enfoque específicamente tradicionalista, el diagnóstico que Lipovestky nos hace de la sociedad posmoderna, si bien puede ser válido y aceptable desde una perspectiva crítica, resulta insuficiente porque no podemos insertarlo en una cosmovisión propiamente tradicionalista, y suran una sociedad tradicional completamente ajena a los ítems ideológicos que representa esta última. De ahí que la Modernidad, para René Guénon, por ejemplo, represente una desviación extrema de los principios metafísicos y universales que estructuran las civilizaciones tradicionales. Para Lipovetsky esté fenómeno es relativamente reciente, y no el resultado de un proceso histórico amplio y contrastado, que comienza a gestarse en los siglos. Lipovetsky diferencia la modernidad y la posmodernidad, como si fueran dos procesos independientes, en los que solamente nos habla de síntomas sin realizar un análisis de conjunto que llegue a la raíz metafísica del problema. Tanto para René Guénon como para Julius Evola, el individualismo se trata de un proceso de involución espiritual, un descenso hacia lo material y lo informe, algo que no entraña ningún aspecto positivo, y menos en los términos de una «mayor libertad», y donde Lipovetsky ve una posibilidad y una serie de cambios adaptativos, el tradicionalismo ve una forma de claudicación ante lo moderno.

La posición fría, distante y observadora de Lipovetsky difiere radicalmente del tradicionalismo, y no solo por esa ausencia de profundidad en el terreno de lo metafísico, sino porque no ofrece ninguna alternativa al oscurecimiento de lo sagrado, y se limita a una mera descripción de la decadencia, todo desde la perspectiva del científico.

Además, la superficialidad de Lipovetsky se queda únicamente en la catalogación cultural de fenómenos como el hedonismo y el individualismo, sin abordar la radical antítesis que éstos representan frente a lo espiritual. La actitud resignada del sociólogo francés actúa en el marco mental e ideológico de la posmodernidad, frente a la cual no hay que mostrar ningún tipo de alternativa, ni restaurar jerarquías naturales, ni apostar por valores heroicos y aristocráticos, ni mucho menos por la formación de una élite espiritual. Es obvio que el marco conceptual e ideológico en el que actúa este autor es radicalmente ajeno a cualquier concepción morfológica de la historia y concepción tradicional aneja a la misma.

Por otro lado, no se dejan de evidenciar lagunas en su discurso, en la medida que ve en el individualismo el motor de la posmodernidad, y lo asocia a la liberación respecto a las «ataduras» colectivas que representan la Patria, la religión o la comunidad, pero frente a éstas reconoce que solo queda un vacío existencial. Es un individualismo, que nada tiene que ver con aquel individualismo del kshatriya integrado en una jerarquía espiritual, que se erige como guía y estandarte espiritual frente a las naturalezas inferiores. El individualismo posmoderno no tienden a la diferenciación, sino que tiene un efecto de degeneración y envilecimiento a través de la autoexpresión narcisista y el hedonismo, atributos característicos del burgués y de la degenerada antropología liberal.

En definitiva, Lipovetsky es incapaz de proponer una salida positiva al conflicto que plantea la posmodernidad. Para él debe ser aceptado como un estadio inevitable de la historia, mientras que el tradicionalismo exige una ruptura total y absoluta con el mundo moderno, en la que la primacía de los principios metafísicos se convierte en una piedra angular, y son innegociables. El autor francés permanece atrapado en las paradojas y antinomias de un horizonte secular que critica, cayendo en una contradicción insoluble y sin posibilidad de continuidad. La «era del vacío», que abarca un periodo más amplio que el de la propia posmodernidad, representa un punto de ruptura con la Tradición primordial, y plantea una única salida, la cual pasa por la restauración jerárquica y espiritual. No podemos contemplar todos estos procesos disolutivos anejos a nuestro tiempo con la «neutralidad» de Gilles Lipovetsky, sin atender a la existencia de un horizonte metafísico y de Verdades eternas, rescatando el principio de lo Sagrado y la acción heroica en última instancia.

Artículo original: Hipérbola Janus, Reseña: «La era del vacío» de Gilles Lipovetsky (TOR), 28/Abr/2025