-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-10 05:45:52

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-10 05:45:52Finale: once the industry-standard of music notation software, now a cautionary tale. In this video, I explore how it slowly lost its crown through decades of missed opportunities - eventually leading to creative collapse due to various bureaucratic intrigues, unforeseen technological changes and some of the jankiest UI/UX you've ever seen.

https://www.youtube.com/watch?v=Yqaon6YHzaU

originally posted at https://stacker.news/items/976219

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-10 05:34:46

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-10 05:34:46

For generations before generative text, writers have used the em dash to hop between thoughts, emotions, and ideas. Dickens shaped his morality tales with it, Woolf’s stream-of-consciousness flowed through it, Kerouac let it drive his jazz-like prose. Today, Sally Rooney threads it through her quiet truths of the heart.

But this beloved punctuation mark has become a casualty of the algorithmic age. The em dash has been so widely adopted by AI-generated text that even when used by human hands, it begs the question: was this actually written or apathetically prompted?

The battle for the soul of writing is in full swing. And the human fightback starts here. With a new punctuation mark that serves as a symbol of real pondering, genuine daydreaming, and true editorial wordsmithery. Inspired by Descartes’ belief that thinking makes us human, the am dash is a small but powerful testament that the words you’ve painstakingly and poetically pulled together are unequivocally, certifiably, and delightfully your own.

Let's reclain writig from AI—oneam dash at time.

Download the fonts:

— Aereal https://bit.ly/3EO6fo8 — Times New Human https://bit.ly/4jQTcRS

Learn more about the am dash

https://www.theamdash.com

originally posted at https://stacker.news/items/976218

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-10 05:11:27

@ 57d1a264:69f1fee1

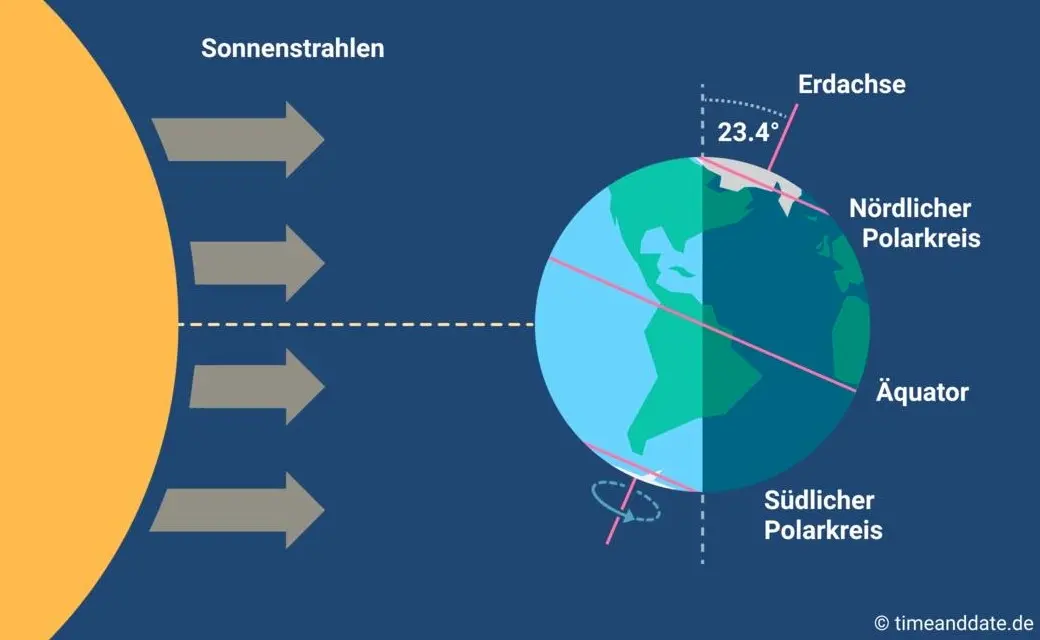

2025-05-10 05:11:27Consider the following two charts from A History of Clojure which detail the introduction and retention of new code by release for both Clojure and for Scala.

While this doesn't necessarily translate to library stability, it's reasonable to assume that the attitude of the Clojure maintainers will seep into the community. And that assumption is true.

Consider a typical Javascript program. What is it comprised of? Objects, objects, and more objects. Members of those objects must be either introspected or divined. Worse, it's normal to monkeypatch those objects, so the object members may (or may not) change over time.

Now, consider a typical Clojure program. What is it comprised of? Namespaces. Those namespaces contain functions and data. Functions may be dynamically generated (via macros), but it is extremely rare to "monkeypatch" a namespace. If you want to know what functions are available in a namespace, you can simply read the source file.

Continue reading https://potetm.com/devtalk/stability-by-design.html

originally posted at https://stacker.news/items/976215

-

@ c230edd3:8ad4a712

2025-04-11 16:02:15

@ c230edd3:8ad4a712

2025-04-11 16:02:15Chef's notes

Wildly enough, this is delicious. It's sweet and savory.

(I copied this recipe off of a commercial cheese maker's site, just FYI)

I hadn't fully froze the ice cream when I took the picture shown. This is fresh out of the churner.

Details

- ⏲️ Prep time: 15 min

- 🍳 Cook time: 30 min

- 🍽️ Servings: 4

Ingredients

- 12 oz blue cheese

- 3 Tbsp lemon juice

- 1 c sugar

- 1 tsp salt

- 1 qt heavy cream

- 3/4 c chopped dark chocolate

Directions

- Put the blue cheese, lemon juice, sugar, and salt into a bowl

- Bring heavy cream to a boil, stirring occasionally

- Pour heavy cream over the blue cheese mix and stir until melted

- Pour into prepared ice cream maker, follow unit instructions

- Add dark chocolate halfway through the churning cycle

- Freeze until firm. Enjoy.

-

@ c230edd3:8ad4a712

2025-04-09 00:33:31

@ c230edd3:8ad4a712

2025-04-09 00:33:31Chef's notes

I found this recipe a couple years ago and have been addicted to it since. Its incredibly easy, and cheap to prep. Freeze the sausage in flat, single serving portions. That way it can be cooked from frozen for a fast, flavorful, and healthy lunch or dinner. I took inspiration from the video that contained this recipe, and almost always pan fry the frozen sausage with some baby broccoli. The steam cooks the broccoli and the fats from the sausage help it to sear, while infusing the vibrant flavors. Serve with some rice, if desired. I often use serrano peppers, due to limited produce availability. They work well for a little heat and nice flavor that is not overpowering.

Details

- ⏲️ Prep time: 25 min

- 🍳 Cook time: 15 min (only needed if cooking at time of prep)

- 🍽️ Servings: 10

Ingredients

- 4 lbs ground pork

- 12-15 cloves garlic, minced

- 6 Thai or Serrano peppers, rough chopped

- 1/4 c. lime juice

- 4 Tbsp fish sauce

- 1 Tbsp brown sugar

- 1/2 c. chopped cilantro

Directions

- Mix all ingredients in a large bowl.

- Portion and freeze, as desired.

- Sautè frozen portions in hot frying pan, with broccoli or other fresh veggies.

- Serve with rice or alone.

-

@ d360efec:14907b5f

2025-05-10 03:57:17

@ d360efec:14907b5f

2025-05-10 03:57:17Disclaimer: * การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวทาง ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรตัดสินใจด้วยตนเอง

-

@ 00000001:b0c77eb9

2025-02-14 21:24:24

@ 00000001:b0c77eb9

2025-02-14 21:24:24مواقع التواصل الإجتماعي العامة هي التي تتحكم بك، تتحكم بك بفرض أجندتها وتجبرك على اتباعها وتحظر وتحذف كل ما يخالفها، وحرية التعبير تنحصر في أجندتها تلك!

وخوارزمياتها الخبيثة التي لا حاجة لها، تعرض لك مايريدون منك أن تراه وتحجب ما لا يريدونك أن تراه.

في نوستر انت المتحكم، انت الذي تحدد من تتابع و انت الذي تحدد المرحلات التي تنشر منشوراتك بها.

نوستر لامركزي، بمعنى عدم وجود سلطة تتحكم ببياناتك، بياناتك موجودة في المرحلات، ولا احد يستطيع حذفها او تعديلها او حظر ظهورها.

و هذا لا ينطبق فقط على مواقع التواصل الإجتماعي العامة، بل ينطبق أيضاً على الـfediverse، في الـfediverse انت لست حر، انت تتبع الخادم الذي تستخدمه ويستطيع هذا الخادم حظر ما لا يريد ظهوره لك، لأنك لا تتواصل مع بقية الخوادم بنفسك، بل خادمك من يقوم بذلك بالنيابة عنك.

وحتى إذا كنت تمتلك خادم في شبكة الـfediverse، إذا خالفت اجندة بقية الخوادم ونظرتهم عن حرية الرأي و التعبير سوف يندرج خادمك في القائمة السوداء fediblock ولن يتمكن خادمك من التواصل مع بقية خوادم الشبكة، ستكون محصوراً بالخوادم الأخرى المحظورة كخادمك، بالتالي انت في الشبكة الأخرى من الـfediverse!

نعم، يوجد شبكتان في الكون الفدرالي fediverse شبكة الصالحين التابعين للأجندة الغربية وشبكة الطالحين الذين لا يتبعون لها، إذا تم إدراج خادمك في قائمة fediblock سوف تذهب للشبكة الأخرى!

-

@ e771af0b:8e8ed66f

2024-04-19 22:29:43

@ e771af0b:8e8ed66f

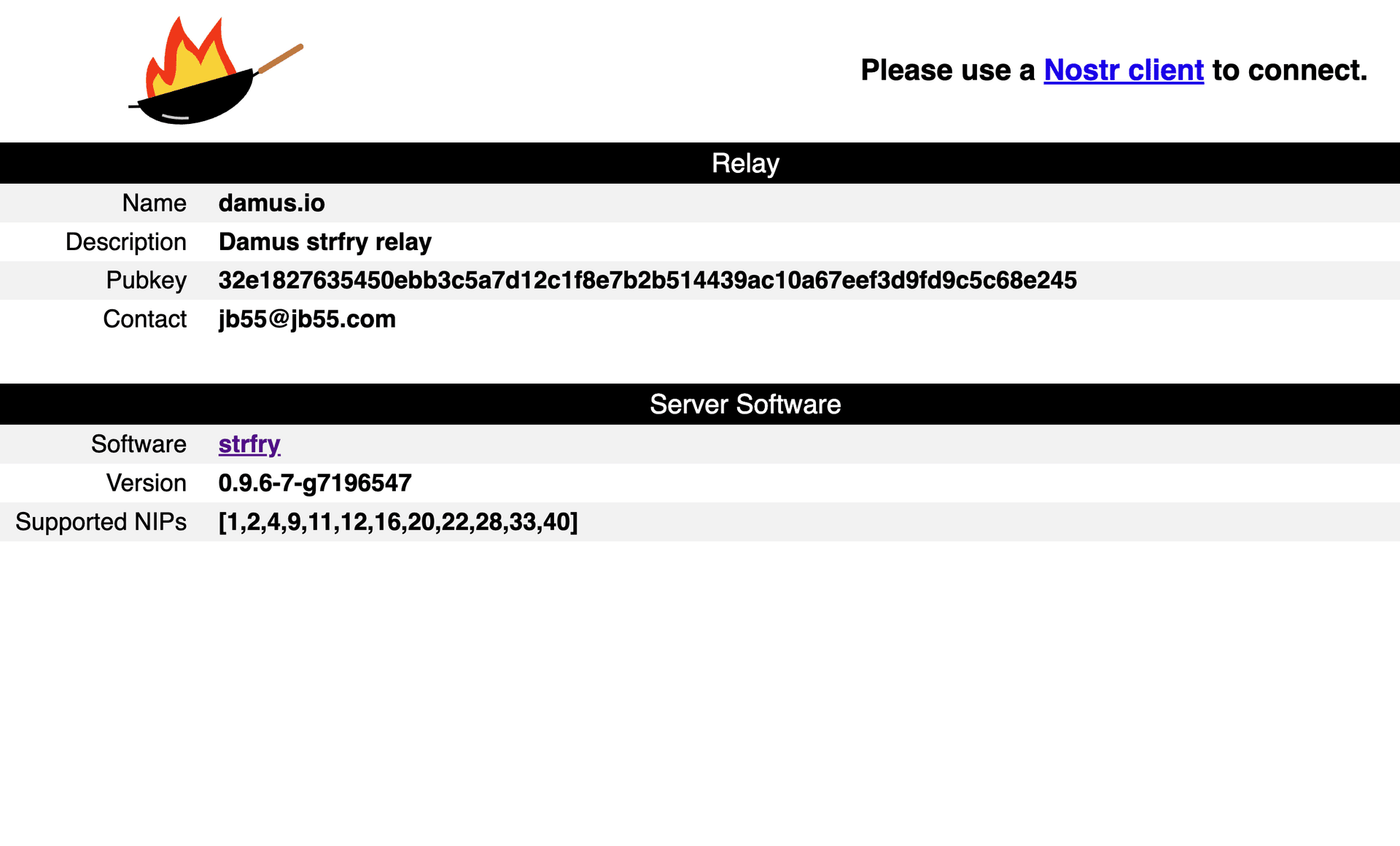

2024-04-19 22:29:43Have you ever seen a relay and out of curiosity visited the https canonical of a relay by swapping out the

wsswithhttps? I sure have, and I believe others have too. When I ranhttps://nostr.sandwich.farmin late 2022/2023, I had thousands of hits to my relay's https canonical. Since then, I've dreamed of improving the look and feel of these generic default landing pages.With the release of myrelay.page v0.2, relays can now host their own customizable micro-client at their https canonical.

Transform your relay's landing page from this:

or this:

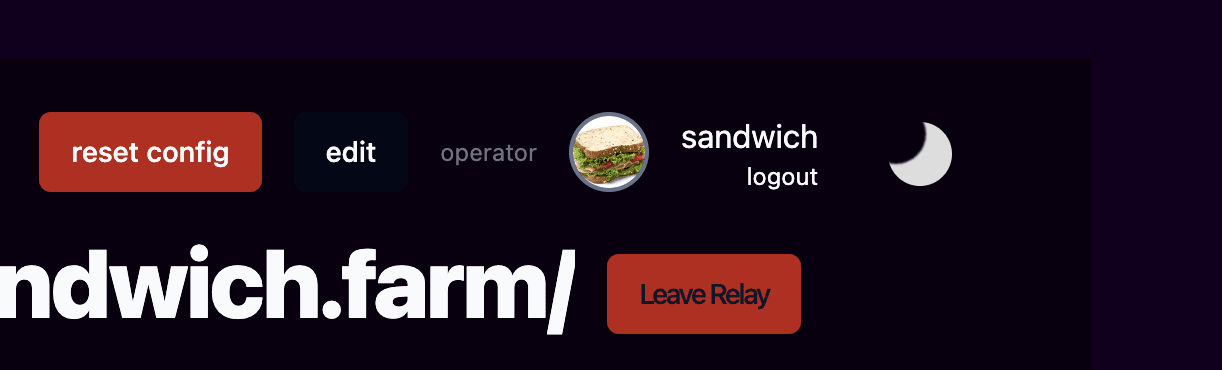

to something like this:

I say "something like this" because each page is customizable at runtime via the page itself.

In a nutshell

myrelay.page is a self-configuring, Client-Side Rendered (CSR) micro-client specifically built to be hosted at relay canonicals, customizable at runtime via NIP-78. Check out a live example.

Features:

- Dark or light theme

- Join relay

- Relay operator profile and feed

- Zap relay operator

- See people you follow who are on the relay

- Customizable by the relay operator

- Enable/disable blocks

- Sort blocks

- Add HTML blocks

- Add image blocks

- Add markdown blocks

- Add feed blocks, with two layouts (grid/list) and customizable filters.

You can find a full list of features complete and todo here

Why I created myrelay.page

For several different reasons.

Firstly, the default, bland relay pages always seemed like a missed opportunity. I jotted down an idea to build a relay micro-client in early January 2023, but never had the time to start it.

Next, I've been ramping up the refactor of nostr.watch and first need to catch up on client-side technologies and validate a few of my ideas. To do this, I have been conducting short research & development projects to prepare and validate ideas before integrating them into an app I intend to support long-term. One of those R&D projects is myrelay.page.

Additionally, I wanted to explore NIP-78 a bit more, a NIP that came into fruition after a conversation I had with @fiatjaf on February 23rd, 2023. It stemmed from the desire to store application-specific data for app customization. I have seen clients use NIP-78, but from what I've seen, their implementations are limited and do not demonstrate the full potential of NIP-78. There's more on NIP-78 towards the end of this article

The convergence of these needs and ideas, in addition to having an itch I needed to scratch, resulted in the creation of myrelay.page.

*Could be wrong, please let me know in the comments if you have examples of nostr clients that utilize NIP-78 for propagating customizations to other visitors.

Editor Flow

Now I'm going to give you a brief example of the Editor Flow on myrelay.page. There's a lot that isn't covered here, but I want to be as brief as possible.

Note: myrelay.page is alpha, there are bugs, quality of life issues and things are far from perfect.

Login

Presently, myrelay.page only supports NIP-07 authentication, but other authentication methods will be implemented at a later date.

In order to customize your page, you need to have a valid NIP-11 document that provides a valid hex

pubkeyvalue that is the same as the key you use to login.

Click "Edit"

Add a block

For brevity, I'm going to add a markdown block

Configure the block

Add a title to the block and a sentence with markdown syntax.

Publish the configuration

Click publish and confirm the event, once it's been published to relays the page will refresh.

Note: Again it's alpha, so the page doesn't refresh after a few seconds, the publish probably failed. Press publish until it refreshes. Error handling here will improve with time.

Confirm state persistence

After reload, you should see your block persisted. Anyone who visits your page will see your newly configured page. Big caveat: Given the blessing of relays who store your configuration note, if your configuration cannot be found or you cannot connect to your relays, visitors will only see your relay's NIP-11.

Interested?

myrelay.page is alpha and only has two releases, so if you want to be an early adopter, you'll need the skillset and patience of an early adopter. That said, as long as you have some basic development and sysadmin skills as well as understand your reverse-proxy of choice, it's a quick, easy and low-risk side project that can be completed in about 20 minutes.

1. Build

yarn buildornpm run buildorpnpm run build(note: I had issues with pnpm and cannot guarantee they are resolved!)2. Deploy

Move the contents of

buildfolder to your relay server (or another server that you can reverse-proxy to from your relay)3. Update your reverse-proxy configuration

You'll need to split your relay traffic from the http traffic, this ranges from easy to difficult, depending on your server of choice. - caddy: By far the easiest, see an example configuration for strfry here (easily adapted by those with experience to other relay software) - nginx: A little more stubborn, here's the most recent nginx config I got to work. You'll need to serve the static site from an internal port (

8080in the aforementioned nginx conf) - haproxy: Should be easier than nginx or maybe even caddy, haven't tried yet. - no reverse-proxy: shrugsIf any of that's over your head, I'll be providing detailed guides for various deployment shapes within the next few weeks.

Exploring NIP-78

One of the special things about NIP-78 is that it is application specific, meaning, you don't need to conform to any existing NIP to make magic happen. Granted there are limits to this, as interoperability reigns supreme on nostr. However, there are many use cases where interoperability is not particularly desirable nor beneficial. It doesn't change the care needed to craft events, but it does enable a bunch of unique opportunities.

- A nostr client that is fully configurable and customized by the user.

- A nostr powered CMS that can be edited entirely on the client-side.

- Any use case where an application has special functionality or complex data structures that present no benefit in the context of interoperability (since they are "Application Specific").

Final thoughts

I was surprised at how quickly I was able to get myrelay.page customizable and loading within an acceptable timeframe;

NIP-11, the operator'sNIP-65and the myrelay.pageNIP-78events all need to be fetched before the page is hydrated! While there is much to do around optimization, progressive page-loading, and general functionality, I'm very happy with the outcome of this short side project.I'll be shifting my focus over to another micro-app to validate a few concepts, and then on to the next nostr.watch. Rebuilding nostr.watch has been a high-priority item since shortly after Jack lit a flame under nostr in late 2022, but due to personal circumstances in 2023, I was unable to tackle it. Thanks to @opensats I am able to realize my ideas and explore ideas that have been keeping me up at night for a year or more.

Also, if you're a relay developer and are curious about making it easier for developers to deploy myrelay.page, get in touch.

Next article will likely be about the micro-app I briefly mentioned and nostr.watch. Until then, be well.

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-08 05:25:48

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-08 05:25:48Safe Bits & Self Custody Tips

The journey of onboarding a user and create a bitcoin multiSig setup begins far before opening a desktop like Bitcoin Safe (BS) or any other similar application. Bitcoin Safe seems designed for families and people that want to start exploring and learning about multiSig setup. The need for such application and use of it could go much further, defining best practices for private organizations that aim to custody bitcoin in a private and anonymous way, following and enjoy the values and standards bitcoin has been built for.

Intro

Organizations and small private groups like families, family offices and solopreneurs operating on a bitcoin standard will have the need to keep track of transactions and categorize them to keep the books in order. A part of our efforts will be spent ensuring accessibility standards are in place for everyone to use Bitcoin Safe with comfort and safety.

We aim with this project to bring together the three Designathon ideas below: - Bitcoin Safe: improve its overall design and usability. - No User Left Behind: improve Bitcoin Safe accessibility. - Self-custody guidelines for organizations: How Bitcoin Safe can be used by private organization following best self-custody practices.

We are already halfway of the first week, and here below the progress made so far.

Designing an icon Set for Bitcoin Safe

One of the noticeable things when using BS is the inconsistency of the icons, not just in colors and shapes, but also the way are used. The desktop app try to have a clean design that incorporate with all OS (Win, macOS, Linux) and for this reason it's hard to define when a system default icon need to be used or if a custom one can be applied instead. The use of QT Ui framework for python apps help to respond to these questions. It also incorporates and brig up dome default settings that aren't easily overwritten.

Here below you can see the current version of BS:

Defining a more strict color palette for Bitcoin Safe was the first thing!

How much the icons affect accessibility? How they can help users to reach the right functionality? I took the challenge and, with PenPot.app, redesigned the icons based on the grid defined in the https://bitcoinicons.com/ and proposing the implementation of it to have a cleaner and more consistent look'n feel, at least for the icons now.

What's next

I personally look forward to seeing these icons implemented soon in Bitcoin Safe interface. In the meantime, we'll focus on delivering an accessibility audit and evaluate options to see how BS could be used by private organizations aiming to become financially sovereign with self-custody or more complex bitcoin multiSig setups.

One of the greatest innovations BS is bringing to us is the ability to sync the multiSig wallets, including PBST, Categories and labels, through the nostr decentralized protocol, making current key custodial services somehow obsolete. Second-coolest feature that this nostr implementation brings is the ability to have a build-in private chat that connect and enable the various signers of a multiSig to communicate and sign transactions remotely. Where have you seen something like this before?

Categories UX and redesign is also considered in this project. We'll try to understand how to better serve this functionality to you, the user, really soon.

Stay tuned!

originally posted at https://stacker.news/items/974488

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-08 05:08:36

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-08 05:08:36Welcome back to our weekly

JABBB, Just Another Bitcoin Bubble Boom, a comics and meme contest crafted for you, creative stackers!If you'd like to learn more, check our welcome post here.

This week sticker:

Bitcoin SirYou can download the source file directly from the HereComesBitcoin website in SVG and PNG. Use this sticker around SN with the code

The task

Make sure you use this week sticker to design a comic frame or a meme, add a message that perfectly captures the sentiment of the current most hilarious takes on the Bitcoin space. You can contextualize it or not, it's up to you, you chose the message, the context and anything else that will help you submit your comic art masterpiece.

Are you a meme creator? There's space for you too: select the most similar shot from the gifts hosted on the Gif Station section and craft your best meme... Let's Jabbb!

If you enjoy designing and memeing, feel free to check out the JABBB archive and create more to spread Bitcoin awareness to the moon.

Submit each proposal on the relative thread, bounties will be distributed when enough participants submit options.

PS: you can now use HereComesBitcoin stickers to use on Stacker.News

₿e creative, have fun! :D

originally posted at https://stacker.news/items/974483

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:56:25

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:56:25Wild parrots tend to fly in flocks, but when kept as single pets, they may become lonely and bored https://www.youtube.com/watch?v=OHcAOlamgDc

Source: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/scientists-taught-pet-parrots-to-video-call-each-other-and-the-birds-loved-it-180982041/

originally posted at https://stacker.news/items/973639

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:29:52

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:29:52Your device, your data. TRMNL's architecture prevents outsiders (including us) from accessing your local network. TRMNAL achieve this through 1 way communication between client and server, versus the other way around. Learn more.

Learn more at https://usetrmnl.com/

originally posted at https://stacker.news/items/973632

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:16:30

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:16:30Here’s Sean Voisen writing about how programming is a feeling:

For those of us who enjoy programming, there is a deep satisfaction that comes from solving problems through well-written code, a kind of ineffable joy found in the elegant expression of a system through our favorite syntax. It is akin to the same satisfaction a craftsperson might find at the end of the day after toiling away on well-made piece of furniture, the culmination of small dopamine hits that come from sweating the details on something and getting them just right. Maybe nobody will notice those details, but it doesn’t matter. We care, we notice, we get joy from the aesthetics of the craft.

This got me thinking about the idea of satisfaction in craft. Where does it come from?

Continue Reading https://blog.jim-nielsen.com/2025/craft-and-satisfaction/

originally posted at https://stacker.news/items/973628

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:03:29

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-07 06:03:29CryptPad

Collaboration and privacy. Yes, you can have both Flagship instance of CryptPad, the end-to-end encrypted and open-source collaboration suite. Cloud administered by the CryptPad development team. https://cryptpad.fr/

ONLYOFFICE DocSpace

Document collaboration made simpler. Easily collaborate with customizable rooms. Edit any content you have. Work faster using AI assistants. Protect your sensitive business data. Download or try STARTUP Cloud (Limited-time offer) FREE https://www.onlyoffice.com/

SeaFile

A new way to organize your files Beyond just syncing and sharing files, Seafile lets you add custom file properties and organize your files in different views. With AI-powered automation for generating properties, Seafile offers a smarter, more efficient way to manage your files. Try it Now, Free for up to 3 users https://seafile.com/

SandStorm

An open source platform for self-hosting web apps Self-host web-based productivity apps easily and securely. Sandstorm is an open source project built by a community of volunteers with the goal of making it really easy to run open source web applications. Try the Demo or Signup Free https://alpha.sandstorm.io/apps

NextCloud Hub

A new generation of online collaboration that puts you in control. Nextcloud offers a modern, on premise content collaboration platform with real-time document editing, video chat & groupware on mobile, desktop and web. Sign up for a free Nextcloud account https://nextcloud.com/sign-up/

LinShare

True Open Source Secure File Sharing Solution We are committed to providing a reliable Open Source file-sharing solution, expertly designed to meet the highest standards of diverse industries, such as government and finance Try the Demo https://linshare.app/

Twake Drive

The open-source alternative to Google Drive. Privacy-First Open Source Workplace. Twake workplace open source business. Improve your effeciency with truly Open Source, all-in-one digital suite. Enhance the security in every aspect of your professional and private life. Sign up https://sign-up.twake.app/

SpaceDrive

One Explorer. All Your Files. Unify files from all your devices and clouds into a single, easy-to-use explorer. Designed for creators, hoarders and the painfully disorganized. Download desktop app (mobile coming soon) https://www.spacedrive.com/

ente

Safe Home for your photos Store, share, and discover your memories with end-to-end encryption. End-to-end encryption, durable storage and simple sharing. Packed with these and much more into our beautiful open source apps. Get started https://web.ente.io

fileStash

Turn your FTP server into... Filestash is the enterprise-grade file manager connecting your storage with your identity provider and authorisations. Try the demo https://demo.filestash.app

STORJ

Disruptively fast. Globally secure. S3-compatible distributed cloud services that make the most demanding workflows fast and affordable. Fast track your journey toward high performance cloud services. Storj pricing is consistent and competitive in meeting or exceeding your cloud services needs. Give the products a try to experience the benefits of the distributed cloud. Get Started https://www.storj.io/get-started

FireFile

The open‑source alternative to Dropbox. Firefiles lets you setup a cloud drive with the backend of your choice and lets you seamlessly manage your files across multiple providers. It revolutionizes cloud storage management by offering a unified platform for all your storage needs. Sign up Free https://beta.firefiles.app

originally posted at https://stacker.news/items/973626

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-06 06:00:25

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-06 06:00:25Album art didn’t always exist. In the early 1900s, recorded music was still a novelty, overshadowed by sales of sheet music. Early vinyl records were vastly different from what we think of today: discs were sold individually and could only hold up to four minutes of music per side. Sometimes, only one side of the record was used. One of the most popular records of 1910, for example, was “Come, Josephine, in My Flying Machine”: it clocked in at two minutes and 39 seconds.

The invention of album art can get lost in the story of technological mastery. But among all the factors that contributed to the rise of recorded music, it stands as one of the few that was wholly driven by creators themselves. Album art — first as marketing material, then as pure creative expression — turned an audio-only medium into a multi-sensory experience.

This is the story of the people who made music visible.

originally posted at https://stacker.news/items/972642

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-06 05:49:01

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-06 05:49:01I don’t like garlic. It’s not a dislike for the taste in the moment, so much as an extreme dislike for the way it stays with you—sometimes for days—after a particularly garlicky meal.

Interestingly enough, both of my brothers love garlic. They roast it by itself and keep it at the ready so they can have a very strong garlic profile in their cooking. When I prepare a dish, I don’t even see garlic on the ingredient list. I’ve cut it out of my life so completely that my brain genuinely skips over it in recipes. While my brothers are looking for ways to sneak garlic into everything they make, I’m subconsciously avoiding it altogether.

A few years back, when I was digging intensely into how design systems mature, I stumbled on the concept of a design system origin story. There are two extreme origin stories and an infinite number of possibilities between. On one hand you have the grassroots system, where individuals working on digital products are simply trying to solve their own daily problems. They’re frustrated with having to go cut and paste elements from past designs or with recreating the same layouts over and over, so they start to work more systematically. On the other hand, you have the top down system, where leadership is directing teams to take a more systematic approach, often forming a small partially dedicated core team to tackle some centralized assets and guidelines for all to follow. The influences in those early days bias a design system in interesting and impactful ways.

We’ve established that there are a few types of bias that are either intentionally or unintentionally embedded into our design systems. Acknowledging this is a great first step. But, what’s the impact of this? Does it matter?

I believe there are a few impacts design system biases, but there’s one that stands out. The bias in your design system makes some individuals feel the system is meant for them and others feel it’s not. This is a problem because, a design system cannot live up to it’s expected value until it is broadly in use. If individuals feel your design system is not for them, the won’t use it. And, as you know, it doesn’t matter how good your design system is if nobody is using it.

originally posted at https://stacker.news/items/972641

-

@ d61f3bc5:0da6ef4a

2025-05-06 01:37:28

@ d61f3bc5:0da6ef4a

2025-05-06 01:37:28I remember the first gathering of Nostr devs two years ago in Costa Rica. We were all psyched because Nostr appeared to solve the problem of self-sovereign online identity and decentralized publishing. The protocol seemed well-suited for textual content, but it wasn't really designed to handle binary files, like images or video.

The Problem

When I publish a note that contains an image link, the note itself is resilient thanks to Nostr, but if the hosting service disappears or takes my image down, my note will be broken forever. We need a way to publish binary data without relying on a single hosting provider.

We were discussing how there really was no reliable solution to this problem even outside of Nostr. Peer-to-peer attempts like IPFS simply didn't work; they were hopelessly slow and unreliable in practice. Torrents worked for popular files like movies, but couldn't be relied on for general file hosting.

Awesome Blossom

A year later, I attended the Sovereign Engineering demo day in Madeira, organized by Pablo and Gigi. Many projects were presented over a three hour demo session that day, but one really stood out for me.

Introduced by hzrd149 and Stu Bowman, Blossom blew my mind because it showed how we can solve complex problems easily by simply relying on the fact that Nostr exists. Having an open user directory, with the corresponding social graph and web of trust is an incredible building block.

Since we can easily look up any user on Nostr and read their profile metadata, we can just get them to simply tell us where their files are stored. This, combined with hash-based addressing (borrowed from IPFS), is all we need to solve our problem.

How Blossom Works

The Blossom protocol (Blobs Stored Simply on Mediaservers) is formally defined in a series of BUDs (Blossom Upgrade Documents). Yes, Blossom is the most well-branded protocol in the history of protocols. Feel free to refer to the spec for details, but I will provide a high level explanation here.

The main idea behind Blossom can be summarized in three points:

- Users specify which media server(s) they use via their public Blossom settings published on Nostr;

- All files are uniquely addressable via hashes;

- If an app fails to load a file from the original URL, it simply goes to get it from the server(s) specified in the user's Blossom settings.

Just like Nostr itself, the Blossom protocol is dead-simple and it works!

Let's use this image as an example:

If you look at the URL for this image, you will notice that it looks like this:

If you look at the URL for this image, you will notice that it looks like this:blossom.primal.net/c1aa63f983a44185d039092912bfb7f33adcf63ed3cae371ebe6905da5f688d0.jpgAll Blossom URLs follow this format:

[server]/[file-hash].[extension]The file hash is important because it uniquely identifies the file in question. Apps can use it to verify that the file they received is exactly the file they requested. It also gives us the ability to reliably get the same file from a different server.

Nostr users declare which media server(s) they use by publishing their Blossom settings. If I store my files on Server A, and they get removed, I can simply upload them to Server B, update my public Blossom settings, and all Blossom-capable apps will be able to find them at the new location. All my existing notes will continue to display media content without any issues.

Blossom Mirroring

Let's face it, re-uploading files to another server after they got removed from the original server is not the best user experience. Most people wouldn't have the backups of all the files, and/or the desire to do this work.

This is where Blossom's mirroring feature comes handy. In addition to the primary media server, a Blossom user can set one one or more mirror servers. Under this setup, every time a file is uploaded to the primary server the Nostr app issues a mirror request to the primary server, directing it to copy the file to all the specified mirrors. This way there is always a copy of all content on multiple servers and in case the primary becomes unavailable, Blossom-capable apps will automatically start loading from the mirror.

Mirrors are really easy to setup (you can do it in two clicks in Primal) and this arrangement ensures robust media handling without any central points of failure. Note that you can use professional media hosting services side by side with self-hosted backup servers that anyone can run at home.

Using Blossom Within Primal

Blossom is natively integrated into the entire Primal stack and enabled by default. If you are using Primal 2.2 or later, you don't need to do anything to enable Blossom, all your media uploads are blossoming already.

To enhance user privacy, all Primal apps use the "/media" endpoint per BUD-05, which strips all metadata from uploaded files before they are saved and optionally mirrored to other Blossom servers, per user settings. You can use any Blossom server as your primary media server in Primal, as well as setup any number of mirrors:

## Conclusion

## ConclusionFor such a simple protocol, Blossom gives us three major benefits:

- Verifiable authenticity. All Nostr notes are always signed by the note author. With Blossom, the signed note includes a unique hash for each referenced media file, making it impossible to falsify.

- File hosting redundancy. Having multiple live copies of referenced media files (via Blossom mirroring) greatly increases the resiliency of media content published on Nostr.

- Censorship resistance. Blossom enables us to seamlessly switch media hosting providers in case of censorship.

Thanks for reading; and enjoy! 🌸

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-05 05:26:34

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-05 05:26:34The European Accessibility Act is coming, now is a great time for accessibility trainings!. In my Accessibility for Designer workshop, you will learn how to design accessible mockups that prevent issues in visual design, interactions, navigation, and content. You will be able to spot problems early, fix them in your designs, and communicate accessibility clearly with your team. This is a practical workshop with hands-on exercises, not just theory. You’ll actively apply accessibility principles to real design scenarios and mockups. And will get access to my accessibility resources: checklists, annotation kits and more.

When? 4 sessions of 2 hours + Q and As, on: - Mon, June 16, - Tue, June 17, Mon, - June 23 and Tue, - June 24. 9:30 – 12:00 PM PT or 18:30 – 21:00 CET

Register with 15% discount ($255) https://ti.to/smashingmagazine/online-workshops-2022/with/87vynaoqc0/discount/welcometomyworkshop

originally posted at https://stacker.news/items/971772

-

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-05 05:15:02

@ 57d1a264:69f1fee1

2025-05-05 05:15:02Crabtree's Framework for Evaluating Human-Centered Research

Picture this: You've spent three weeks conducting qualitative research for a finance app redesign. You carefully recruited 12 participants, conducted in-depth interviews, and identified patterns around financial anxiety and decision paralysis. You're excited to present your findings when the inevitable happens:

"But are these results statistically significant?"

"Just 12 people? How can we make decisions that affect thousands of users based on conversations with just 12 people?"

As UX professionals, we regularly face stakeholders who evaluate our qualitative research using criteria designed for quantitative methods... This misalignment undermines the unique value qualitative research brings to product development.

Continue reading https://uxpsychology.substack.com/p/beyond-numbers-how-to-properly-evaluate

originally posted at https://stacker.news/items/971767

-

@ c631e267:c2b78d3e

2025-05-02 20:05:22

@ c631e267:c2b78d3e

2025-05-02 20:05:22Du bist recht appetitlich oben anzuschauen, \ doch unten hin die Bestie macht mir Grauen. \ Johann Wolfgang von Goethe

Wie wenig bekömmlich sogenannte «Ultra-Processed Foods» wie Fertiggerichte, abgepackte Snacks oder Softdrinks sind, hat kürzlich eine neue Studie untersucht. Derweil kann Fleisch auch wegen des Einsatzes antimikrobieller Mittel in der Massentierhaltung ein Problem darstellen. Internationale Bemühungen, diesen Gebrauch zu reduzieren, um die Antibiotikaresistenz bei Menschen einzudämmen, sind nun möglicherweise gefährdet.

Leider ist Politik oft mindestens genauso unappetitlich und ungesund wie diverse Lebensmittel. Die «Corona-Zeit» und ihre Auswirkungen sind ein beredtes Beispiel. Der Thüringer Landtag diskutiert gerade den Entwurf eines «Coronamaßnahmen-Unrechtsbereinigungsgesetzes» und das kanadische Gesundheitsministerium versucht, tausende Entschädigungsanträge wegen Impfnebenwirkungen mit dem Budget von 75 Millionen Dollar unter einen Hut zu bekommen. In den USA soll die Zulassung von Covid-«Impfstoffen» überdacht werden, während man sich mit China um die Herkunft des Virus streitet.

Wo Corona-Verbrecher von Medien und Justiz gedeckt werden, verfolgt man Aufklärer und Aufdecker mit aller Härte. Der Anwalt und Mitbegründer des Corona-Ausschusses Reiner Fuellmich, der seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft sitzt, wurde letzte Woche zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt – wegen Veruntreuung. Am Mittwoch teilte der von vielen Impfschadensprozessen bekannte Anwalt Tobias Ulbrich mit, dass er vom Staatsschutz verfolgt wird und sich daher künftig nicht mehr öffentlich äußern werde.

Von der kommenden deutschen Bundesregierung aus Wählerbetrügern, Transatlantikern, Corona-Hardlinern und Russenhassern kann unmöglich eine Verbesserung erwartet werden. Nina Warken beispielsweise, die das Ressort Gesundheit übernehmen soll, diffamierte Maßnahmenkritiker als «Coronaleugner» und forderte eine Impfpflicht, da die wundersamen Injektionen angeblich «nachweislich helfen». Laut dem designierten Außenminister Johann Wadephul wird Russland «für uns immer der Feind» bleiben. Deswegen will er die Ukraine «nicht verlieren lassen» und sieht die Bevölkerung hinter sich, solange nicht deutsche Soldaten dort sterben könnten.

Eine wichtige Personalie ist auch die des künftigen Regierungssprechers. Wenngleich Hebestreit an Arroganz schwer zu überbieten sein wird, dürfte sich die Art der Kommunikation mit Stefan Kornelius in der Sache kaum ändern. Der Politikchef der Süddeutschen Zeitung «prägte den Meinungsjournalismus der SZ» und schrieb «in dieser Rolle auch für die Titel der Tamedia». Allerdings ist, anders als noch vor zehn Jahren, die Einbindung von Journalisten in Thinktanks wie die Deutsche Atlantische Gesellschaft (DAG) ja heute eher eine Empfehlung als ein Problem.

Ungesund ist definitiv auch die totale Digitalisierung, nicht nur im Gesundheitswesen. Lauterbachs Abschiedsgeschenk, die «abgesicherte» elektronische Patientenakte (ePA) ist völlig überraschenderweise direkt nach dem Bundesstart erneut gehackt worden. Norbert Häring kommentiert angesichts der Datenlecks, wer die ePA nicht abwähle, könne seine Gesundheitsdaten ebensogut auf Facebook posten.

Dass die staatlichen Kontrolleure so wenig auf freie Software und dezentrale Lösungen setzen, verdeutlicht die eigentlichen Intentionen hinter der Digitalisierungswut. Um Sicherheit und Souveränität geht es ihnen jedenfalls nicht – sonst gäbe es zum Beispiel mehr Unterstützung für Bitcoin und für Initiativen wie die der Spar-Supermärkte in der Schweiz.

[Titelbild: Pixabay]

Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben und ist zuerst auf Transition News erschienen.

-

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-25 20:06:24

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-25 20:06:24Die Wahrheit verletzt tiefer als jede Beleidigung. \ Marquis de Sade

Sagen Sie niemals «Terroristin B.», «Schwachkopf H.», «korrupter Drecksack S.» oder «Meinungsfreiheitshasserin F.» und verkneifen Sie sich Memes, denn so etwas könnte Ihnen als Beleidigung oder Verleumdung ausgelegt werden und rechtliche Konsequenzen haben. Auch mit einer Frau M.-A. S.-Z. ist in dieser Beziehung nicht zu spaßen, sie gehört zu den Top-Anzeigenstellern.

«Politikerbeleidigung» als Straftatbestand wurde 2021 im Kampf gegen «Rechtsextremismus und Hasskriminalität» in Deutschland eingeführt, damals noch unter der Regierung Merkel. Im Gesetz nicht festgehalten ist die Unterscheidung zwischen schlechter Hetze und guter Hetze – trotzdem ist das gängige Praxis, wie der Titel fast schon nahelegt.

So dürfen Sie als Politikerin heute den Tesla als «Nazi-Auto» bezeichnen und dies ausdrücklich auf den Firmengründer Elon Musk und dessen «rechtsextreme Positionen» beziehen, welche Sie nicht einmal belegen müssen. [1] Vielleicht ernten Sie Proteste, jedoch vorrangig wegen der «gut bezahlten, unbefristeten Arbeitsplätze» in Brandenburg. Ihren Tweet hat die Berliner Senatorin Cansel Kiziltepe inzwischen offenbar dennoch gelöscht.

Dass es um die Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik nicht mehr allzu gut bestellt ist, befürchtet man inzwischen auch schon im Ausland. Der Fall des Journalisten David Bendels, der kürzlich wegen eines Faeser-Memes zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde, führte in diversen Medien zu Empörung. Die Welt versteckte ihre Kritik mit dem Titel «Ein Urteil wie aus einer Diktatur» hinter einer Bezahlschranke.

Unschöne, heutzutage vielleicht strafbare Kommentare würden mir auch zu einigen anderen Themen und Akteuren einfallen. Ein Kandidat wäre der deutsche Bundesgesundheitsminister (ja, er ist es tatsächlich immer noch). Während sich in den USA auf dem Gebiet etwas bewegt und zum Beispiel Robert F. Kennedy Jr. will, dass die Gesundheitsbehörde (CDC) keine Covid-Impfungen für Kinder mehr empfiehlt, möchte Karl Lauterbach vor allem das Corona-Lügengebäude vor dem Einsturz bewahren.

«Ich habe nie geglaubt, dass die Impfungen nebenwirkungsfrei sind», sagte Lauterbach jüngst der ZDF-Journalistin Sarah Tacke. Das steht in krassem Widerspruch zu seiner früher verbreiteten Behauptung, die Gen-Injektionen hätten keine Nebenwirkungen. Damit entlarvt er sich selbst als Lügner. Die Bezeichnung ist absolut berechtigt, dieser Mann dürfte keinerlei politische Verantwortung tragen und das Verhalten verlangt nach einer rechtlichen Überprüfung. Leider ist ja die Justiz anderweitig beschäftigt und hat außerdem selbst keine weiße Weste.

Obendrein kämpfte der Herr Minister für eine allgemeine Impfpflicht. Er beschwor dabei das Schließen einer «Impflücke», wie es die Weltgesundheitsorganisation – die «wegen Trump» in finanziellen Schwierigkeiten steckt – bis heute tut. Die WHO lässt aktuell ihre «Europäische Impfwoche» propagieren, bei der interessanterweise von Covid nicht mehr groß die Rede ist.

Einen «Klima-Leugner» würden manche wohl Nir Shaviv nennen, das ist ja nicht strafbar. Der Astrophysiker weist nämlich die Behauptung von einer Klimakrise zurück. Gemäß seiner Forschung ist mindestens die Hälfte der Erderwärmung nicht auf menschliche Emissionen, sondern auf Veränderungen im Sonnenverhalten zurückzuführen.

Das passt vielleicht auch den «Klima-Hysterikern» der britischen Regierung ins Konzept, die gerade Experimente zur Verdunkelung der Sonne angekündigt haben. Produzenten von Kunstfleisch oder Betreiber von Insektenfarmen würden dagegen vermutlich die Geschichte vom fatalen CO2 bevorzugen. Ihnen würde es besser passen, wenn der verantwortungsvolle Erdenbürger sein Verhalten gründlich ändern müsste.

In unserer völlig verkehrten Welt, in der praktisch jede Verlautbarung außerhalb der abgesegneten Narrative potenziell strafbar sein kann, gehört fast schon Mut dazu, Dinge offen anzusprechen. Im «besten Deutschland aller Zeiten» glaubten letztes Jahr nur noch 40 Prozent der Menschen, ihre Meinung frei äußern zu können. Das ist ein Armutszeugnis, und es sieht nicht gerade nach Besserung aus. Umso wichtiger ist es, dagegen anzugehen.

[Titelbild: Pixabay]

--- Quellen: ---

[1] Zur Orientierung wenigstens ein paar Hinweise zur NS-Vergangenheit deutscher Automobilhersteller:

- Volkswagen

- Porsche

- Daimler-Benz

- BMW

- Audi

- Opel

- Heute: «Auto-Werke für die Rüstung? Rheinmetall prüft Übernahmen»

Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben und ist zuerst auf Transition News erschienen.

-

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-20 19:54:32

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-20 19:54:32Es ist völlig unbestritten, dass der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine im Februar 2022 strikt zu verurteilen ist. Ebenso unbestritten ist Russland unter Wladimir Putin keine brillante Demokratie. Aus diesen Tatsachen lässt sich jedoch nicht das finstere Bild des russischen Präsidenten – und erst recht nicht des Landes – begründen, das uns durchweg vorgesetzt wird und den Kern des aktuellen europäischen Bedrohungs-Szenarios darstellt. Da müssen wir schon etwas genauer hinschauen.

Der vorliegende Artikel versucht derweil nicht, den Einsatz von Gewalt oder die Verletzung von Menschenrechten zu rechtfertigen oder zu entschuldigen – ganz im Gegenteil. Dass jedoch der Verdacht des «Putinverstehers» sofort latent im Raume steht, verdeutlicht, was beim Thema «Russland» passiert: Meinungsmache und Manipulation.

Angesichts der mentalen Mobilmachung seitens Politik und Medien sowie des Bestrebens, einen bevorstehenden Krieg mit Russland geradezu herbeizureden, ist es notwendig, dieser fatalen Entwicklung entgegenzutreten. Wenn wir uns nur ein wenig von der herrschenden Schwarz-Weiß-Malerei freimachen, tauchen automatisch Fragen auf, die Risse im offiziellen Narrativ enthüllen. Grund genug, nachzuhaken.

Wer sich schon länger auch abseits der Staats- und sogenannten Leitmedien informiert, der wird in diesem Artikel vermutlich nicht viel Neues erfahren. Andere könnten hier ein paar unbekannte oder vergessene Aspekte entdecken. Möglicherweise klärt sich in diesem Kontext die Wahrnehmung der aktuellen (unserer eigenen!) Situation ein wenig.

Manipulation erkennen

Corona-«Pandemie», menschengemachter Klimawandel oder auch Ukraine-Krieg: Jede Menge Krisen, und für alle gibt es ein offizielles Narrativ, dessen Hinterfragung unerwünscht ist. Nun ist aber ein Narrativ einfach eine Erzählung, eine Geschichte (Latein: «narratio») und kein Tatsachenbericht. Und so wie ein Märchen soll auch das Narrativ eine Botschaft vermitteln.

Über die Methoden der Manipulation ist viel geschrieben worden, sowohl in Bezug auf das Individuum als auch auf die Massen. Sehr wertvolle Tipps dazu, wie man Manipulationen durchschauen kann, gibt ein Büchlein [1] von Albrecht Müller, dem Herausgeber der NachDenkSeiten.

Die Sprache selber eignet sich perfekt für die Manipulation. Beispielsweise kann die Wortwahl Bewertungen mitschwingen lassen, regelmäßiges Wiederholen (gerne auch von verschiedenen Seiten) lässt Dinge irgendwann «wahr» erscheinen, Übertreibungen fallen auf und hinterlassen wenigstens eine Spur im Gedächtnis, genauso wie Andeutungen. Belege spielen dabei keine Rolle.

Es gibt auffällig viele Sprachregelungen, die offenbar irgendwo getroffen und irgendwie koordiniert werden. Oder alle Redenschreiber und alle Medien kopieren sich neuerdings permanent gegenseitig. Welchen Zweck hat es wohl, wenn der Krieg in der Ukraine durchgängig und quasi wörtlich als «russischer Angriffskrieg auf die Ukraine» bezeichnet wird? Obwohl das in der Sache richtig ist, deutet die Art der Verwendung auf gezielte Beeinflussung hin und soll vor allem das Feindbild zementieren.

Sprachregelungen dienen oft der Absicherung einer einseitigen Darstellung. Das Gleiche gilt für das Verkürzen von Informationen bis hin zum hartnäckigen Verschweigen ganzer Themenbereiche. Auch hierfür gibt es rund um den Ukraine-Konflikt viele gute Beispiele.

Das gewünschte Ergebnis solcher Methoden ist eine Schwarz-Weiß-Malerei, bei der einer eindeutig als «der Böse» markiert ist und die anderen automatisch «die Guten» sind. Das ist praktisch und demonstriert gleichzeitig ein weiteres Manipulationswerkzeug: die Verwendung von Doppelstandards. Wenn man es schafft, bei wichtigen Themen regelmäßig mit zweierlei Maß zu messen, ohne dass das Publikum protestiert, dann hat man freie Bahn.

Experten zu bemühen, um bestimmte Sachverhalte zu erläutern, ist sicher sinnvoll, kann aber ebenso missbraucht werden, schon allein durch die Auswahl der jeweiligen Spezialisten. Seit «Corona» werden viele erfahrene und ehemals hoch angesehene Fachleute wegen der «falschen Meinung» diffamiert und gecancelt. [2] Das ist nicht nur ein brutaler Umgang mit Menschen, sondern auch eine extreme Form, die öffentliche Meinung zu steuern.

Wann immer wir also erkennen (weil wir aufmerksam waren), dass wir bei einem bestimmten Thema manipuliert werden, dann sind zwei logische und notwendige Fragen: Warum? Und was ist denn richtig? In unserem Russland-Kontext haben die Antworten darauf viel mit Geopolitik und Geschichte zu tun.

Ist Russland aggressiv und expansiv?

Angeblich plant Russland, europäische NATO-Staaten anzugreifen, nach dem Motto: «Zuerst die Ukraine, dann den Rest». In Deutschland weiß man dafür sogar das Datum: «Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein», versichert Verteidigungsminister Pistorius.

Historisch gesehen ist es allerdings eher umgekehrt: Russland, bzw. die Sowjetunion, ist bereits dreimal von Westeuropa aus militärisch angegriffen worden. Die Feldzüge Napoleons, des deutschen Kaiserreichs und Nazi-Deutschlands haben Millionen Menschen das Leben gekostet. Bei dem ausdrücklichen Vernichtungskrieg ab 1941 kam es außerdem zu Brutalitäten wie der zweieinhalbjährigen Belagerung Leningrads (heute St. Petersburg) durch Hitlers Wehrmacht. Deren Ziel, die Bevölkerung auszuhungern, wurde erreicht: über eine Million tote Zivilisten.

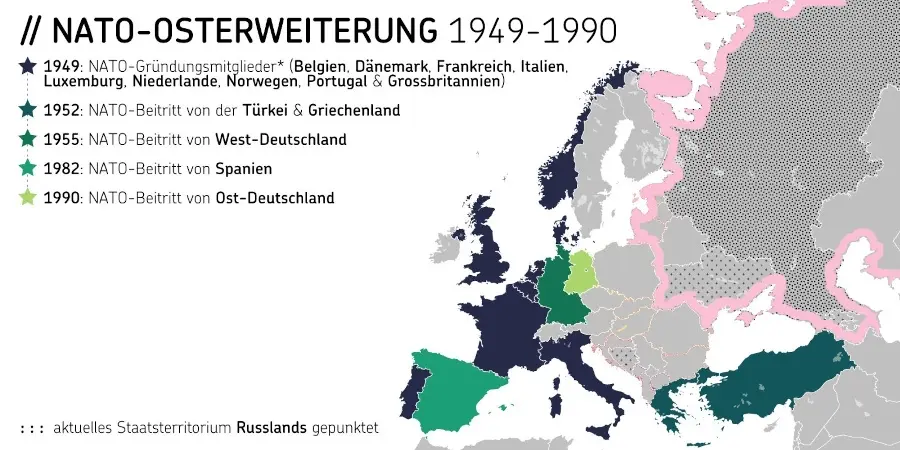

Trotz dieser Erfahrungen stimmte Michail Gorbatschow 1990 der deutschen Wiedervereinigung zu und die Sowjetunion zog ihre Truppen aus Osteuropa zurück (vgl. Abb. 1). Der Warschauer Pakt wurde aufgelöst, der Kalte Krieg formell beendet. Die Sowjets erhielten damals von führenden westlichen Politikern die Zusicherung, dass sich die NATO «keinen Zentimeter ostwärts» ausdehnen würde, das ist dokumentiert. [3]

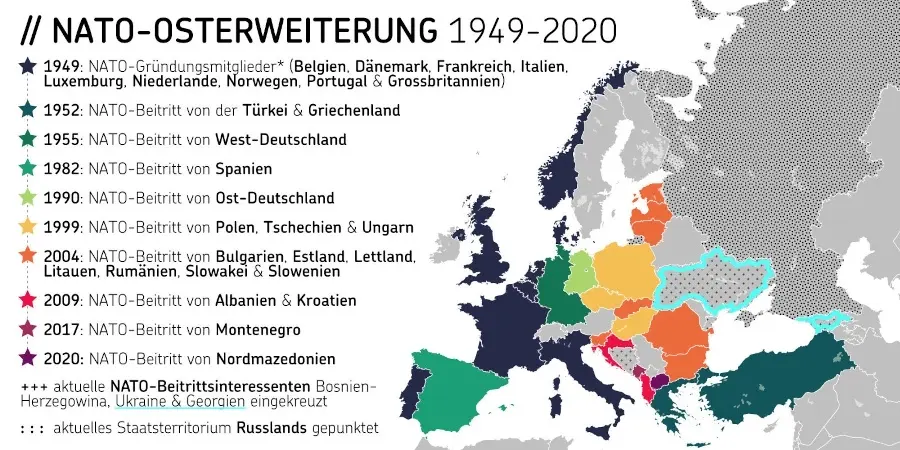

Expandiert ist die NATO trotzdem, und zwar bis an Russlands Grenzen (vgl. Abb. 2). Laut dem Politikberater Jeffrey Sachs handelt es sich dabei um ein langfristiges US-Projekt, das von Anfang an die Ukraine und Georgien mit einschloss. Offiziell wurde der Beitritt beiden Staaten 2008 angeboten. In jedem Fall könnte die massive Ost-Erweiterung seit 1999 aus russischer Sicht nicht nur als Vertrauensbruch, sondern durchaus auch als aggressiv betrachtet werden.

Russland hat den europäischen Staaten mehrfach die Hand ausgestreckt [4] für ein friedliches Zusammenleben und den «Aufbau des europäischen Hauses». Präsident Putin sei «in seiner ersten Amtszeit eine Chance für Europa» gewesen, urteilt die Journalistin und langjährige Russland-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz. Er habe damals viele positive Signale Richtung Westen gesendet.

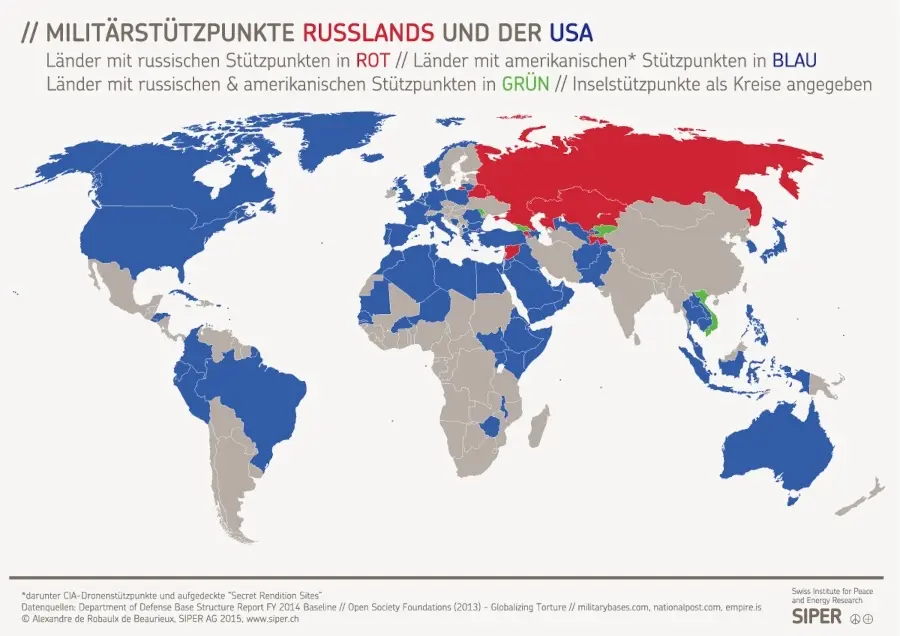

Die Europäer jedoch waren scheinbar an einer Partnerschaft mit dem kontinentalen Nachbarn weniger interessiert als an der mit dem transatlantischen Hegemon. Sie verkennen bis heute, dass eine gedeihliche Zusammenarbeit in Eurasien eine Gefahr für die USA und deren bekundetes Bestreben ist, die «einzige Weltmacht» zu sein – «Full Spectrum Dominance» [5] nannte das Pentagon das. Statt einem neuen Kalten Krieg entgegenzuarbeiten, ließen sich europäische Staaten selber in völkerrechtswidrige «US-dominierte Angriffskriege» [6] verwickeln, wie in Serbien, Afghanistan, dem Irak, Libyen oder Syrien. Diese werden aber selten so benannt.

Speziell den Deutschen stünde außer einer Portion Realismus auch etwas mehr Dankbarkeit gut zu Gesicht. Das Geschichtsbewusstsein der Mehrheit scheint doch recht selektiv und das Selbstbewusstsein einiger etwas desorientiert zu sein. Bekanntermaßen waren es die Soldaten der sowjetischen Roten Armee, die unter hohen Opfern 1945 Deutschland «vom Faschismus befreit» haben. Bei den Gedenkfeiern zu 80 Jahren Kriegsende will jedoch das Auswärtige Amt – noch unter der Diplomatie-Expertin Baerbock, die sich schon länger offiziell im Krieg mit Russland wähnt, – nun keine Russen sehen: Sie sollen notfalls rausgeschmissen werden.

«Die Grundsatzfrage lautet: Geht es Russland um einen angemessenen Platz in einer globalen Sicherheitsarchitektur, oder ist Moskau schon seit langem auf einem imperialistischen Trip, der befürchten lassen muss, dass die Russen in fünf Jahren in Berlin stehen?»

So bringt Gabriele Krone-Schmalz [7] die eigentliche Frage auf den Punkt, die zur Einschätzung der Situation letztlich auch jeder für sich beantworten muss.

Was ist los in der Ukraine?

In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte, sondern immer um Interessen von Staaten. Diese These stammt von Egon Bahr, einem der Architekten der deutschen Ostpolitik des «Wandels durch Annäherung» aus den 1960er und 70er Jahren. Sie trifft auch auf den Ukraine-Konflikt zu, den handfeste geostrategische und wirtschaftliche Interessen beherrschen, obwohl dort angeblich «unsere Demokratie» verteidigt wird.

Es ist ein wesentliches Element des Ukraine-Narrativs und Teil der Manipulation, die Vorgeschichte des Krieges wegzulassen – mindestens die vor der russischen «Annexion» der Halbinsel Krim im März 2014, aber oft sogar komplett diejenige vor der Invasion Ende Februar 2022. Das Thema ist komplex, aber einige Aspekte, die für eine Beurteilung nicht unwichtig sind, will ich wenigstens kurz skizzieren. [8]

Das Gebiet der heutigen Ukraine und Russlands – die übrigens in der «Kiewer Rus» gemeinsame Wurzeln haben – hat der britische Geostratege Halford Mackinder bereits 1904 als eurasisches «Heartland» bezeichnet, dessen Kontrolle er eine große Bedeutung für die imperiale Strategie Großbritanniens zumaß. Für den ehemaligen Sicherheits- und außenpolitischen Berater mehrerer US-amerikanischer Präsidenten und Mitgründer der Trilateralen Kommission, Zbigniew Brzezinski, war die Ukraine nach der Auflösung der Sowjetunion ein wichtiger Spielstein auf dem «eurasischen Schachbrett», wegen seiner Nähe zu Russland, seiner Bodenschätze und seines Zugangs zum Schwarzen Meer.

Die Ukraine ist seit langem ein gespaltenes Land. Historisch zerrissen als Spielball externer Interessen und geprägt von ethnischen, kulturellen, religiösen und geografischen Unterschieden existiert bis heute, grob gesagt, eine Ost-West-Spaltung, welche die Suche nach einer nationalen Identität stark erschwert.

Insbesondere im Zuge der beiden Weltkriege sowie der Russischen Revolution entstanden tiefe Risse in der Bevölkerung. Ukrainer kämpften gegen Ukrainer, zum Beispiel die einen auf der Seite von Hitlers faschistischer Nazi-Armee und die anderen auf der von Stalins kommunistischer Roter Armee. Die Verbrechen auf beiden Seiten sind nicht vergessen. Dass nach der Unabhängigkeit 1991 versucht wurde, Figuren wie den radikalen Nationalisten Symon Petljura oder den Faschisten und Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera als «Nationalhelden» zu installieren, verbessert die Sache nicht.

Während die USA und EU-Staaten zunehmend «ausländische Einmischung» (speziell russische) in «ihre Demokratien» wittern, betreiben sie genau dies seit Jahrzehnten in vielen Ländern der Welt. Die seit den 2000er Jahren bekannten «Farbrevolutionen» in Osteuropa werden oft als Methode des Regierungsumsturzes durch von außen gesteuerte «demokratische» Volksaufstände beschrieben. Diese Strategie geht auf Analysen zum «Schwarmverhalten» [9] seit den 1960er Jahren zurück (Studentenproteste), wo es um die potenzielle Wirksamkeit einer «rebellischen Hysterie» von Jugendlichen bei postmodernen Staatsstreichen geht. Heute nennt sich dieses gezielte Kanalisieren der Massen zur Beseitigung unkooperativer Regierungen «Soft-Power».

In der Ukraine gab es mit der «Orangen Revolution» 2004 und dem «Euromaidan» 2014 gleich zwei solcher «Aufstände». Der erste erzwang wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten eine Wiederholung der Wahlen, was mit Wiktor Juschtschenko als neuem Präsidenten endete. Dieser war ehemaliger Direktor der Nationalbank und Befürworter einer Annäherung an EU und NATO. Seine Frau, die First Lady, ist US-amerikanische «Philanthropin» und war Beamtin im Weißen Haus in der Reagan- und der Bush-Administration.

Im Gegensatz zu diesem ersten Event endete der sogenannte Euromaidan unfriedlich und blutig. Die mehrwöchigen Proteste gegen Präsident Wiktor Janukowitsch, in Teilen wegen des nicht unterzeichneten Assoziierungsabkommens mit der EU, wurden zunehmend gewalttätiger und von Nationalisten und Faschisten des «Rechten Sektors» dominiert. Sie mündeten Ende Februar 2014 auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz (Maidan) in einem Massaker durch Scharfschützen. Dass deren Herkunft und die genauen Umstände nicht geklärt wurden, störte die Medien nur wenig. [10]

Janukowitsch musste fliehen, er trat nicht zurück. Vielmehr handelte es sich um einen gewaltsamen, allem Anschein nach vom Westen inszenierten Putsch. Laut Jeffrey Sachs war das kein Geheimnis, außer vielleicht für die Bürger. Die USA unterstützten die Post-Maidan-Regierung nicht nur, sie beeinflussten auch ihre Bildung. Das geht unter anderem aus dem berühmten «Fuck the EU»-Telefonat der US-Chefdiplomatin für die Ukraine, Victoria Nuland, mit Botschafter Geoffrey Pyatt hervor.

Dieser Bruch der demokratischen Verfassung war letztlich der Auslöser für die anschließenden Krisen auf der Krim und im Donbass (Ostukraine). Angesichts der ukrainischen Geschichte mussten die nationalistischen Tendenzen und die Beteiligung der rechten Gruppen an dem Umsturz bei der russigsprachigen Bevölkerung im Osten ungute Gefühle auslösen. Es gab Kritik an der Übergangsregierung, Befürworter einer Abspaltung und auch für einen Anschluss an Russland.

Ebenso konnte Wladimir Putin in dieser Situation durchaus Bedenken wegen des Status der russischen Militärbasis für seine Schwarzmeerflotte in Sewastopol auf der Krim haben, für die es einen langfristigen Pachtvertrag mit der Ukraine gab. Was im März 2014 auf der Krim stattfand, sei keine Annexion, sondern eine Abspaltung (Sezession) nach einem Referendum gewesen, also keine gewaltsame Aneignung, urteilte der Rechtswissenschaftler Reinhard Merkel in der FAZ sehr detailliert begründet. Übrigens hatte die Krim bereits zu Zeiten der Sowjetunion den Status einer autonomen Republik innerhalb der Ukrainischen SSR.

Anfang April 2014 wurden in der Ostukraine die «Volksrepubliken» Donezk und Lugansk ausgerufen. Die Kiewer Übergangsregierung ging unter der Bezeichnung «Anti-Terror-Operation» (ATO) militärisch gegen diesen, auch von Russland instrumentalisierten Widerstand vor. Zufällig war kurz zuvor CIA-Chef John Brennan in Kiew. Die Maßnahmen gingen unter dem seit Mai neuen ukrainischen Präsidenten, dem Milliardär Petro Poroschenko, weiter. Auch Wolodymyr Selenskyj beendete den Bürgerkrieg nicht, als er 2019 vom Präsidenten-Schauspieler, der Oligarchen entmachtet, zum Präsidenten wurde. Er fuhr fort, die eigene Bevölkerung zu bombardieren.

Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ostukraine am 24. Februar 2022 begann die zweite Phase des Krieges. Die Wochen und Monate davor waren intensiv. Im November hatte die Ukraine mit den USA ein Abkommen über eine «strategische Partnerschaft» unterzeichnet. Darin sagten die Amerikaner ihre Unterstützung der EU- und NATO-Perspektive der Ukraine sowie quasi für die Rückeroberung der Krim zu. Dagegen ließ Putin der NATO und den USA im Dezember 2021 einen Vertragsentwurf über beiderseitige verbindliche Sicherheitsgarantien zukommen, den die NATO im Januar ablehnte. Im Februar eskalierte laut OSZE die Gewalt im Donbass.

Bereits wenige Wochen nach der Invasion, Ende März 2022, kam es in Istanbul zu Friedensverhandlungen, die fast zu einer Lösung geführt hätten. Dass der Krieg nicht damals bereits beendet wurde, lag daran, dass der Westen dies nicht wollte. Man war der Meinung, Russland durch die Ukraine in diesem Stellvertreterkrieg auf Dauer militärisch schwächen zu können. Angesichts von Hunderttausenden Toten, Verletzten und Traumatisierten, die als Folge seitdem zu beklagen sind, sowie dem Ausmaß der Zerstörung, fehlen einem die Worte.

Hasst der Westen die Russen?

Diese Frage drängt sich auf, wenn man das oft unerträglich feindselige Gebaren beobachtet, das beileibe nicht neu ist und vor Doppelmoral trieft. Russland und speziell die Person Wladimir Putins werden regelrecht dämonisiert, was gleichzeitig scheinbar jede Form von Diplomatie ausschließt.

Russlands militärische Stärke, seine geografische Lage, sein Rohstoffreichtum oder seine unabhängige diplomatische Tradition sind sicher Störfaktoren für das US-amerikanische Bestreben, der Boss in einer unipolaren Welt zu sein. Ein womöglich funktionierender eurasischer Kontinent, insbesondere gute Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, war indes schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Sorge des britischen Imperiums.

Ein «Vergehen» von Präsident Putin könnte gewesen sein, dass er die neoliberale Schocktherapie à la IWF und den Ausverkauf des Landes (auch an US-Konzerne) beendete, der unter seinem Vorgänger herrschte. Dabei zeigte er sich als Führungspersönlichkeit und als nicht so formbar wie Jelzin. Diese Aspekte allein sind aber heute vermutlich keine ausreichende Erklärung für ein derart gepflegtes Feindbild.

Der Historiker und Philosoph Hauke Ritz erweitert den Fokus der Fragestellung zu: «Warum hasst der Westen die Russen so sehr?», was er zum Beispiel mit dem Medienforscher Michael Meyen und mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot bespricht. Ritz stellt die interessante These [11] auf, dass Russland eine Provokation für den Westen sei, welcher vor allem dessen kulturelles und intellektuelles Potenzial fürchte.

Die Russen sind Europäer aber anders, sagt Ritz. Diese «Fremdheit in der Ähnlichkeit» erzeuge vielleicht tiefe Ablehnungsgefühle. Obwohl Russlands Identität in der europäischen Kultur verwurzelt ist, verbinde es sich immer mit der Opposition in Europa. Als Beispiele nennt er die Kritik an der katholischen Kirche oder die Verbindung mit der Arbeiterbewegung. Christen, aber orthodox; Sozialismus statt Liberalismus. Das mache das Land zum Antagonisten des Westens und zu einer Bedrohung der Machtstrukturen in Europa.

Fazit

Selbstverständlich kann man Geschichte, Ereignisse und Entwicklungen immer auf verschiedene Arten lesen. Dieser Artikel, obwohl viel zu lang, konnte nur einige Aspekte der Ukraine-Tragödie anreißen, die in den offiziellen Darstellungen in der Regel nicht vorkommen. Mindestens dürfte damit jedoch klar geworden sein, dass die Russische Föderation bzw. Wladimir Putin nicht der alleinige Aggressor in diesem Konflikt ist. Das ist ein Stellvertreterkrieg zwischen USA/NATO (gut) und Russland (böse); die Ukraine (edel) wird dabei schlicht verheizt.

Das ist insofern von Bedeutung, als die gesamte europäische Kriegshysterie auf sorgsam kultivierten Freund-Feind-Bildern beruht. Nur so kann Konfrontation und Eskalation betrieben werden, denn damit werden die wahren Hintergründe und Motive verschleiert. Angst und Propaganda sind notwendig, damit die Menschen den Wahnsinn mitmachen. Sie werden belogen, um sie zuerst zu schröpfen und anschließend auf die Schlachtbank zu schicken. Das kann niemand wollen, außer den stets gleichen Profiteuren: die Rüstungs-Lobby und die großen Investoren, die schon immer an Zerstörung und Wiederaufbau verdient haben.

Apropos Investoren: Zu den Top-Verdienern und somit Hauptinteressenten an einer Fortführung des Krieges zählt BlackRock, einer der weltgrößten Vermögensverwalter. Der deutsche Bundeskanzler in spe, Friedrich Merz, der gerne «Taurus»-Marschflugkörper an die Ukraine liefern und die Krim-Brücke zerstören möchte, war von 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock in Deutschland. Aber das hat natürlich nichts zu sagen, der Mann macht nur seinen Job.

Es ist ein Spiel der Kräfte, es geht um Macht und strategische Kontrolle, um Geheimdienste und die Kontrolle der öffentlichen Meinung, um Bodenschätze, Rohstoffe, Pipelines und Märkte. Das klingt aber nicht sexy, «Demokratie und Menschenrechte» hört sich besser und einfacher an. Dabei wäre eine für alle Seiten förderliche Politik auch nicht so kompliziert; das Handwerkszeug dazu nennt sich Diplomatie. Noch einmal Gabriele Krone-Schmalz:

«Friedliche Politik ist nichts anderes als funktionierender Interessenausgleich. Da geht’s nicht um Moral.»

Die Situation in der Ukraine ist sicher komplex, vor allem wegen der inneren Zerrissenheit. Es dürfte nicht leicht sein, eine friedliche Lösung für das Zusammenleben zu finden, aber die Beteiligten müssen es vor allem wollen. Unter den gegebenen Umständen könnte eine sinnvolle Perspektive mit Neutralität und föderalen Strukturen zu tun haben.

Allen, die sich bis hierher durch die Lektüre gearbeitet (oder auch einfach nur runtergescrollt) haben, wünsche ich frohe Oster-Friedenstage!

[Titelbild: Pixabay; Abb. 1 und 2: nach Ganser/SIPER; Abb. 3: SIPER]

--- Quellen: ---

[1] Albrecht Müller, «Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst.», Westend 2019

[2] Zwei nette Beispiele:

- ARD-faktenfinder (sic), «Viel Aufmerksamkeit für fragwürdige Experten», 03/2023

- Neue Zürcher Zeitung, «Aufstieg und Fall einer Russlandversteherin – die ehemalige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz rechtfertigt seit Jahren Putins Politik», 12/2022

[3] George Washington University, «NATO Expansion: What Gorbachev Heard – Declassified documents show security assurances against NATO expansion to Soviet leaders from Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major, and Woerner», 12/2017

[4] Beispielsweise Wladimir Putin bei seiner Rede im Deutschen Bundestag, 25/09/2001

[5] William Engdahl, «Full Spectrum Dominance, Totalitarian Democracy In The New World Order», edition.engdahl 2009

[6] Daniele Ganser, «Illegale Kriege – Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren. Eine Chronik von Kuba bis Syrien», Orell Füssli 2016

[7] Gabriele Krone-Schmalz, «Mit Friedensjournalismus gegen ‘Kriegstüchtigkeit’», Vortrag und Diskussion an der Universität Hamburg, veranstaltet von engagierten Studenten, 16/01/2025\ → Hier ist ein ähnlicher Vortrag von ihr (Video), den ich mit spanischer Übersetzung gefunden habe.

[8] Für mehr Hintergrund und Details empfehlen sich z.B. folgende Bücher:

- Mathias Bröckers, Paul Schreyer, «Wir sind immer die Guten», Westend 2019

- Gabriele Krone-Schmalz, «Russland verstehen? Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens», Westend 2023

- Patrik Baab, «Auf beiden Seiten der Front – Meine Reisen in die Ukraine», Fiftyfifty 2023

[9] vgl. Jonathan Mowat, «Washington's New World Order "Democratization" Template», 02/2005 und RAND Corporation, «Swarming and the Future of Conflict», 2000

[10] Bemerkenswert einige Beiträge, von denen man später nichts mehr wissen wollte:

- ARD Monitor, «Todesschüsse in Kiew: Wer ist für das Blutbad vom Maidan verantwortlich», 10/04/2014, Transkript hier

- Telepolis, «Blutbad am Maidan: Wer waren die Todesschützen?», 12/04/2014

- Telepolis, «Scharfschützenmorde in Kiew», 14/12/2014

- Deutschlandfunk, «Gefahr einer Spirale nach unten», Interview mit Günter Verheugen, 18/03/2014

- NDR Panorama, «Putsch in Kiew: Welche Rolle spielen die Faschisten?», 06/03/2014

[11] Hauke Ritz, «Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas», 2024

Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben.

-

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-18 15:53:07

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-18 15:53:07Verstand ohne Gefühl ist unmenschlich; \ Gefühl ohne Verstand ist Dummheit. \ Egon Bahr

Seit Jahren werden wir darauf getrimmt, dass Fakten eigentlich gefühlt seien. Aber nicht alles ist relativ und nicht alles ist nach Belieben interpretierbar. Diese Schokoladenhasen beispielsweise, die an Ostern in unseren Gefilden typisch sind, «ostern» zwar nicht, sondern sie sitzen in der Regel, trotzdem verwandelt sie das nicht in «Sitzhasen».

Nichts soll mehr gelten, außer den immer invasiveren Gesetzen. Die eigenen Traditionen und Wurzeln sind potenziell «pfui», um andere Menschen nicht auszuschließen, aber wir mögen uns toleranterweise an die fremden Symbole und Rituale gewöhnen. Dabei ist es mir prinzipiell völlig egal, ob und wann jemand ein Fastenbrechen feiert, am Karsamstag oder jedem anderen Tag oder nie – aber bitte freiwillig.

Und vor allem: Lasst die Finger von den Kindern! In Bern setzten kürzlich Demonstranten ein Zeichen gegen die zunehmende Verbreitung woker Ideologie im Bildungssystem und forderten ein Ende der sexuellen Indoktrination von Schulkindern.

Wenn es nicht wegen des heiklen Themas Migration oder wegen des Regenbogens ist, dann wegen des Klimas. Im Rahmen der «Netto Null»-Agenda zum Kampf gegen das angeblich teuflische CO2 sollen die Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten komplett ändern. Nach dem Willen von Produzenten synthetischer Lebensmittel, wie Bill Gates, sollen wir baldmöglichst praktisch auf Fleisch und alle Milchprodukte wie Milch und Käse verzichten. Ein lukratives Geschäftsmodell, das neben der EU aktuell auch von einem britischen Lobby-Konsortium unterstützt wird.

Sollten alle ideologischen Stricke zu reißen drohen, ist da immer noch «der Putin». Die Unions-Europäer offenbaren sich dabei ständig mehr als Vertreter der Rüstungsindustrie. Allen voran zündelt Deutschland an der Kriegslunte, angeführt von einem scheinbar todesmutigen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Nach dessen erneuter Aussage, «Taurus»-Marschflugkörper an Kiew liefern zu wollen, hat Russland eindeutig klargestellt, dass man dies als direkte Kriegsbeteiligung werten würde – «mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen für Deutschland».

Wohltuend sind Nachrichten über Aktivitäten, die sich der allgemeinen Kriegstreiberei entgegenstellen oder diese öffentlich hinterfragen. Dazu zählt auch ein Kongress kritischer Psychologen und Psychotherapeuten, der letzte Woche in Berlin stattfand. Die vielen Vorträge im Kontext von «Krieg und Frieden» deckten ein breites Themenspektrum ab, darunter Friedensarbeit oder die Notwendigkeit einer «Pädagogik der Kriegsuntüchtigkeit».

Der heutige «stille Freitag», an dem Christen des Leidens und Sterbens von Jesus gedenken, ist vielleicht unabhängig von jeder religiösen oder spirituellen Prägung eine passende Einladung zur Reflexion. In der Ruhe liegt die Kraft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostertage!

[Titelbild: Pixabay]

Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben und ist zuerst auf Transition News erschienen.

-

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-04 18:47:27

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-04 18:47:27Zwei mal drei macht vier, \ widewidewitt und drei macht neune, \ ich mach mir die Welt, \ widewide wie sie mir gefällt. \ Pippi Langstrumpf

Egal, ob Koalitionsverhandlungen oder politischer Alltag: Die Kontroversen zwischen theoretisch verschiedenen Parteien verschwinden, wenn es um den Kampf gegen politische Gegner mit Rückenwind geht. Wer den Alteingesessenen die Pfründe ernsthaft streitig machen könnte, gegen den werden nicht nur «Brandmauern» errichtet, sondern der wird notfalls auch strafrechtlich verfolgt. Doppelstandards sind dabei selbstverständlich inklusive.

In Frankreich ist diese Woche Marine Le Pen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern von einem Gericht verurteilt worden. Als Teil der Strafe wurde sie für fünf Jahre vom passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Obwohl das Urteil nicht rechtskräftig ist – Le Pen kann in Berufung gehen –, haben die Richter das Verbot, bei Wahlen anzutreten, mit sofortiger Wirkung verhängt. Die Vorsitzende des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) galt als aussichtsreiche Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2027.

Das ist in diesem Jahr bereits der zweite gravierende Fall von Wahlbeeinflussung durch die Justiz in einem EU-Staat. In Rumänien hatte Călin Georgescu im November die erste Runde der Präsidentenwahl überraschend gewonnen. Das Ergebnis wurde später annulliert, die behauptete «russische Wahlmanipulation» konnte jedoch nicht bewiesen werden. Die Kandidatur für die Wahlwiederholung im Mai wurde Georgescu kürzlich durch das Verfassungsgericht untersagt.

Die Veruntreuung öffentlicher Gelder muss untersucht und geahndet werden, das steht außer Frage. Diese Anforderung darf nicht selektiv angewendet werden. Hingegen mussten wir in der Vergangenheit bei ungleich schwerwiegenderen Fällen von (mutmaßlichem) Missbrauch ganz andere Vorgehensweisen erleben, etwa im Fall der heutigen EZB-Chefin Christine Lagarde oder im «Pfizergate»-Skandal um die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen.

Wenngleich derartige Angelegenheiten formal auf einer rechtsstaatlichen Grundlage beruhen mögen, so bleibt ein bitterer Beigeschmack. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Justiz politisch instrumentalisiert wird. Dies ist umso interessanter, als die Gewaltenteilung einen essenziellen Teil jeder demokratischen Ordnung darstellt, während die Bekämpfung des politischen Gegners mit juristischen Mitteln gerade bei den am lautesten rufenden Verteidigern «unserer Demokratie» populär zu sein scheint.

Die Delegationen von CDU/CSU und SPD haben bei ihren Verhandlungen über eine Regierungskoalition genau solche Maßnahmen diskutiert. «Im Namen der Wahrheit und der Demokratie» möchte man noch härter gegen «Desinformation» vorgehen und dafür zum Beispiel den Digital Services Act der EU erweitern. Auch soll der Tatbestand der Volksverhetzung verschärft werden – und im Entzug des passiven Wahlrechts münden können. Auf europäischer Ebene würde Friedrich Merz wohl gerne Ungarn das Stimmrecht entziehen.

Der Pegel an Unzufriedenheit und Frustration wächst in großen Teilen der Bevölkerung kontinuierlich. Arroganz, Machtmissbrauch und immer abstrusere Ausreden für offensichtlich willkürliche Maßnahmen werden kaum verhindern, dass den etablierten Parteien die Unterstützung entschwindet. In Deutschland sind die Umfrageergebnisse der AfD ein guter Gradmesser dafür.

[Vorlage Titelbild: Pixabay]

Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben und ist zuerst auf Transition News erschienen.

-

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-03 07:42:25

@ c631e267:c2b78d3e

2025-04-03 07:42:25Spanien bleibt einer der Vorreiter im europäischen Prozess der totalen Überwachung per Digitalisierung. Seit Mittwoch ist dort der digitale Personalausweis verfügbar. Dabei handelt es sich um eine Regierungs-App, die auf dem Smartphone installiert werden muss und in den Stores von Google und Apple zu finden ist. Per Dekret von Regierungschef Pedro Sánchez und Zustimmung des Ministerrats ist diese Maßnahme jetzt in Kraft getreten.

Mit den üblichen Argumenten der Vereinfachung, des Komforts, der Effizienz und der Sicherheit preist das Innenministerium die «Innovation» an. Auch die Beteuerung, dass die digitale Variante parallel zum physischen Ausweis existieren wird und diesen nicht ersetzen soll, fehlt nicht. Während der ersten zwölf Monate wird «der Neue» noch nicht für alle Anwendungsfälle gültig sein, ab 2026 aber schon.

Dass die ganze Sache auch «Risiken und Nebenwirkungen» haben könnte, wird in den Mainstream-Medien eher selten thematisiert. Bestenfalls wird der Aspekt der Datensicherheit angesprochen, allerdings in der Regel direkt mit dem Regierungsvokabular von den «maximalen Sicherheitsgarantien» abgehandelt. Dennoch gibt es einige weitere Aspekte, die Bürger mit etwas Sinn für Privatsphäre bedenken sollten.

Um sich die digitale Version des nationalen Ausweises besorgen zu können (eine App mit dem Namen MiDNI), muss man sich vorab online registrieren. Dabei wird die Identität des Bürgers mit seiner mobilen Telefonnummer verknüpft. Diese obligatorische fixe Verdrahtung kennen wir von diversen anderen Apps und Diensten. Gleichzeitig ist das die Basis für eine perfekte Lokalisierbarkeit der Person.

Für jeden Vorgang der Identifikation in der Praxis wird später «eine Verbindung zu den Servern der Bundespolizei aufgebaut». Die Daten des Individuums werden «in Echtzeit» verifiziert und im Erfolgsfall von der Polizei signiert zurückgegeben. Das Ergebnis ist ein QR-Code mit zeitlich begrenzter Gültigkeit, der an Dritte weitergegeben werden kann.

Bei derartigen Szenarien sträuben sich einem halbwegs kritischen Staatsbürger die Nackenhaare. Allein diese minimale Funktionsbeschreibung lässt die totale Überwachung erkennen, die damit ermöglicht wird. Jede Benutzung des Ausweises wird künftig registriert, hinterlässt also Spuren. Und was ist, wenn die Server der Polizei einmal kein grünes Licht geben? Das wäre spätestens dann ein Problem, wenn der digitale doch irgendwann der einzig gültige Ausweis ist: Dann haben wir den abschaltbaren Bürger.

Dieser neue Vorstoß der Regierung von Pedro Sánchez ist ein weiterer Schritt in Richtung der «totalen Digitalisierung» des Landes, wie diese Politik in manchen Medien – nicht einmal kritisch, sondern sehr naiv – genannt wird. Ebenso verharmlosend wird auch erwähnt, dass sich das spanische Projekt des digitalen Ausweises nahtlos in die Initiativen der EU zu einer digitalen Identität für alle Bürger sowie des digitalen Euro einreiht.

In Zukunft könnte der neue Ausweis «auch in andere staatliche und private digitale Plattformen integriert werden», wie das Medienportal Cope ganz richtig bemerkt. Das ist die Perspektive.

[Titelbild: Pixabay]

Dazu passend:

Nur Abschied vom Alleinfahren? Monströse spanische Überwachungsprojekte gemäß EU-Norm

Dieser Beitrag wurde mit dem Pareto-Client geschrieben und ist zuerst auf Transition News erschienen.

-

@ aa8de34f:a6ffe696

2025-03-31 21:48:50

@ aa8de34f:a6ffe696